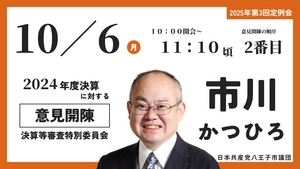

2025年第3回定例会本会議|2024年度決算に対する反対討論|2025年10月8日 望月しょうへい

ただいま議題になっております2024年度八王子市一般会計及び各特別会計並びに公営企業会計の決算認定についての諸議案に対し、日本共産党八王子市議会議員団を代表して、反対の討論を行います。

2024年度の市民生活は、物価高騰に見合わない賃上げや年金により深刻な困難に直面しています。政府の一時的な給付金事業は根本的な解決につながらず、実効力のある政策を求める世論からの批判に加え、市職員への過度な負担と混乱を招き、自治体の首長からも給付事業に対する批判が出ています。その一方で、市長は、わが会派の代表質疑において、市政世論調査、居住意向などを根拠に示しながら「市民生活は安定している」との認識を示し、国の給付事業も評価しました。しかし、実際には実質賃金は3年連続で下落し、生活困窮世帯を含め差し押さえがこの間急増するなど、市民生活は厳しい状況のままです。国による一時しのぎの給付事業を追認する姿勢は市民の厳しい実態と声に寄り添う姿勢とは言えません。

物価高騰や実質賃金の下落などに苦しむ市民に対して、昨年度、本市は国民健康保険税と介護保険料を値上げし、さらなる負担増を押し付けました。特に国保税は多摩26市で最も重く、国が自治体から求めている負担軽減の拡充にもこたえない中で、基礎自治体として市民生活を守る最大限の努力が求められています。しかし、本市は約20億円もの保険給付費不用額を発生させる一方で、これまで負担軽減のために実施してきた法定外繰り入れもこの間減額し、昨年度決算では初めて0円となりました。国保加入者の所得に対し、過重な負担が続くという構造的課題を認識しながら、負担軽減よりも法定外繰り入れの解消を優先する市の姿勢は、市民の暮らしを顧みないものであり、決して認められません。

市民に負担増を押し付ける一方で、昨年度も市民サービスの削減を続けました。心身障がい者に対するタクシー・自動車ガソリン費助成事業では所得制限が設けられ、交付対象者が減少するとともに決算額でも約1,200万円減少しました。所得制限は制度充実を求める利用者の願いから目を背けるものであり、「障害がある人も、ない人も、共に生きる社会をつくる」ために社会環境を整えるという自治体が担うべき役割にも反するものです。エネルギー価格高騰で生活費も逼迫する中、財政効率を優先した所得制限は反対です。

また、昨年度は、フードバンク団体への運営補助金や食料購入費補助金が皆減されました。コロナが感染法上、2類相当から5類に変更後も、支援を求める人は依然として高止まりし、物価高騰で支援物資も減少する中、フードバンク団体は最大限努力して運営を続けています。本来、行政が担うべき役割を補い、生活保護に至る前や生活保護利用をためらう市民にとっての中間的なセーフティネットとして実質的に機能しているフードバンク団体への補助金皆減は、困難を抱える団体の活動をさらに縮小させることにもつながります。そのような補助金皆減を妥当とする市の姿勢は認められません。

デジタル地域通貨「桑都ペイ」について、私どもはかねてより、その過大な委託費に対して事業効果が乏しく、民間の決済サービスとの激しい競争の中で持続可能な制度ではないと指摘してきました。昨年度の決算を見ても、その問題点は一層明らかとなっています。決算額6176万円のうち、市民に直接還元されるポイント原資は事業費の5%程度、355万6000円にすぎません。実際に利用されたポイント額はさらに少なく、事業費の大半はシステム経費や事務費として支出されています。市民にとって直接受けられる恩恵はごくわずかであり、多額の事務委託費を投じる正当性は全く見出せません。すでに既存の民間サービスが幅広く普及している中で、自治体独自の通貨が新たに付加価値を生み出すことは極めて困難です。結局は、市が高いコストを負担して、限られた利用者のために事業を行っているにすぎず、制度としての持続性にも大きな疑問があります。市がこうした現状を認めず、今後も東京アプリとの併用など事業継続の方針を崩していないことは大きな問題です。市民生活に直結する事業は削減する一方で、費用対効果が極めて乏しい桑都ペイ事業を維持し続ける姿勢は、到底理解できません。多くの市民にとって実利のない制度を継続することは、行政への信頼を損なうだけです。早期にやめるべきであり、私どもは、この事業の継続に強く反対です。

昨年度における市政運営での最大の問題は、内部統制が機能していなかったことによって、市民の信頼を大きく損なう重大事案が様々明らかとなったことです。9月19日の新聞報道で、市職員97名による通勤手当の不正受給が明らかになりましたが、市は報道まで市民や議会に一切説明していませんでした。市は「調査の全容が判明するまで公表しなかった」と説明しますが、市が示した資料によれば昨年12月に返納や適正な金額の支給を実施してから、不正受給額調査の精査まで8か月経過しており、この間に市民や議会に説明をしなかったという市の判断ミスは重大な問題です。また、監査委員会の意見書では数百円単位での旅費の過誤支給が指摘されている一方で、今回の不正受給については一切、監査委員に対する報告や記載がありません。こうしたことからも情報公開請求や報道がなければ、事実を隠したままにするつもりだったのではとの疑念は避けられません。少なくとも昨年12月に1,600万円を超える返金が行われた時点で公表すべきでした。また、市長や副市長が最近まで詳細を把握していなかったという説明は到底納得できるものではなく、重大事案を所管任せで対応していたこと自体、市民に「八王子市の組織運営はどうなっているのか」という強い不信を抱かせるものです。結果として内部統制が機能せず、報道先行によって不信をさらに拡大させたことは深刻です。市は徹底した事実解明と情報公開を行い、再発防止に向けた内部統制の強化と説明責任の徹底を早急にすべきですが、決算審議での市の姿勢は説明責任を十分に果たしておらず認められません。

また、あらかじめ定めのない項間で不適切な予算流用が行われていたことも明らかとなりました。議決を経ずに、項間の予算が自由に流用されれば、議会における議決権の形骸化につながり、財政民主主義の原則に反するものです。さらに、予算執行の有無にかかわらず決算書に記載されながら、指摘を受けるまで内部でのチェック機能が働かなかったことも深刻であり、認められません。

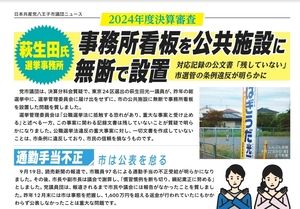

最後に、選挙事務の執行についてです。昨年の総選挙に関連して、市選挙管理委員会における公文書の作成・管理についても重大な問題が明らかになっています。しんぶん赤旗の報道によれば、東京24区選出の萩生田光一氏が総選挙中に市の公共施設に無断で選挙事務所看板を設置するという事案が発生し、市の選挙管理委員会は分科会の中で、この事案が公職選挙法に抵触する疑いがあり、重大であるとの認識を示しました。しかし、その対応や経緯に関する文書を一切残していないことが明らかとなりました。このことは極めて深刻な事態です。文書で記録が残されていなければ、後から事実関係を検証する手掛かりが失われ、責任の所在も曖昧になります。結果として、選挙事務に対する公正性や透明性が大きく損なわれ、市民の信頼を裏切ることにもつながります。また、市の公文書の管理に関する条例では、選挙管理委員会を含む実施機関の職員は、意思決定に至る過程や事務の実績を合理的に跡付け、検証できるよう文書を作成することと定められています。軽微な案件を除き、公文書を作成することは当然の責務です。それにもかかわらず、公職選挙法違反の疑いがある重大な事案に関して、一切文書を作成していなかったことは、条例にも反するものと考えており、組織としてのガバナンスが機能していないに等しく問題です。また、こうした対応は、市民から「特定候補者に対する忖度があったのではないか」という疑念を抱かせることにつながります。選挙は民主主義の根幹です。公平性、公正性が求められる選挙事務に疑念を生じさせること自体が深刻な状況であり、行政全体への信頼を根底から揺るがすものです。市は、この問題の経緯を徹底的に検証し、早急に再発防止策を講じるとともに、公文書作成および管理の徹底と選挙事務の透明性確保を図るべきです。公正・公平な選挙事務を執行するはずの選挙管理委員会が、公文書の作成を怠り、透明性を確保できない体制を放置していることは断じて許されません。

これら一連の問題は、市民の信頼を大きく損なうものであり、市政の根幹を揺るがすものです。説明責任を果たさず、内部統制も機能していない市政運営、事務執行を認めるわけにはいきません。

以上で、反対討論を終わります。

【決算に対する各会派・議員の態度】

※1)敬称略

※2)美濃部弥生議員は議長のため採決に加わらず、村松徹議員は欠席

○賛成29名

(自民党)長谷川順子、内田由香利、立川寛之、西室真希、岸田功典、小林秀司、川村奈緒美、吉本孝良、福安徹、岩田祐樹、鈴木レオ

(公明党)古里幸太郎、森重博正、日下部広志、冨永純子、渡口禎、中島正寿、久保井博美、五間浩

(立憲民主)浜野正太、九鬼ともみ、森喜彦、安藤修三、小林裕恵

(諸派)舩木翔平、高橋剛、山本貴士、及川賢一、星野直美

✕反対7名

(共産党)綿林夕夏、望月翔平、市川克宏、石井宏和、鈴木勇次

(諸派)玉正さやか、金子アキコ