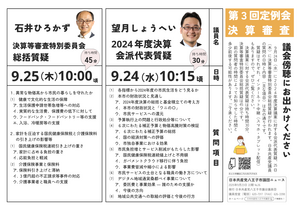

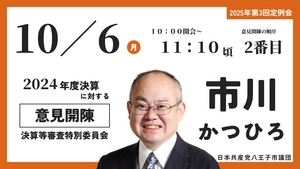

2025年第3回定例会本会議|2024年度決算議案に対する会派代表質疑|2025年9月24日 望月しょうへい

発言通告

1.2024年度八王子市一般会計、各特別会計及び公営企業会計決算認定等について

(1)各指標から2024年度の市民生活をどう見るか

(2)本市の財政状況と見通し

ア.2024年度決算の総括と基金積立ての考え方

イ.本市の財政状況と「ワニの口」

ウ.市民サービスへの還元

(3)予算執行上の問題と行政処分等について

ア.項間の予算流用

イ.介護サービス事業所の行政処分等について

(4)6次にわたる補正予算と物価高騰対策の検証

ア.6次にわたる補正予算の総括

イ.国の経済対策への評価

ウ.市独自事業における効果

(5)市民負担増とサービス削減がもたらした影響

ア.国民健康保険税連続値上げと不用額

イ.ガバメントクラウド移行に伴う負担

ウ.事業費皆減や縮小による影響

(6)市民サービスの土台となる職員の働き方について

ア.現状と定数管理

(7)デジタル地域通貨桑都ペイ事業について

ア.委託費と事業効果 ― 誰のための支援か

イ.今後の方向

(8)地域公共交通への取組の評価と今後の行方

2024年度八王子市一般会計、各特別会計及び公営企業会計決算認定等につきまして、日本共産党八王子市議会議員団を代表して質疑を行います。

質疑の前に、代表質疑通告後となる先週19日、市職員97名が通勤手当を不正に受給との読売新聞の報道がありました。昨年12月末には手当の返還まで行われていながら、議会や市民に対する説明が報道後までされなかったことは重大な問題であり、再発防止を強く求めるものです。

それでは、各指標から2024年度の市民生活をどう見るかという点について伺います。

2024年度政府予算案は、元日に発生した能登半島地震を受け、いったん閣議決定した予算案をもう一度組みなおす異例の事態となりました。

また世界情勢においては、ロシアによるウクライナ侵攻に加え、イスラエルによるガザ侵攻、ジェノサイドによって両国の市民の中にも多数の犠牲者が出る中、軍事対軍事では平和の保障にならないことを世界が証明しています。このような中で社会保障など暮らしにかかわる予算は削減しながら、アメリカの要求を受けるままに、年間8兆円を超える大軍拡に突き進む政府の姿勢が問われています。

国内の経済情勢も深刻です。市長は政府予算について「日本経済・地方経済の成長」「物価高の克服」「国民の安全・安心の確保」の三本柱のもと、成長と分配の好循環を実現するための政策をさらに前進させてきたと評価されています。確かに、大企業の利益はこの10年で2倍、株主配当も2倍になっています。しかし、政権が実施している大企業減税は、賃上げや設備投資には回らず内部留保ばかりが増えています。実際に、企業が生み出した利益に対して、労働力の対価としてどれだけ支払われているかを示す労働分配率は51年ぶりの低水準となる中で、2024年度の消費者物価指数は前年比2.5~3.0%の上昇をみせる一方、賃金の伸びは追いつかず実質賃金は3年連続の下落となりました。特にエネルギー価格や食品価格の上昇幅が大きく家計を直撃し、国民の暮らしと営業は今もなお危機的な状況となっています。

日本銀行が2024年9月に実施した「生活意識に関するアンケート調査」でも、1年前と比べて「景況感が悪くなった」と回答した人は55%以上にのぼり、「良くなった」と回答した人はわずか6.9%でした。こうしたことからも、成長と分配の好循環どころか企業活動も市民生活も停滞、後退しているのが日本経済の実態だと考えます。「大企業優先」「アメリカ言いなり」という二つのゆがみを正していくことが市民の命と暮らしを守るうえで求められています。

市税白書でも、2020年度に収入につながった差し押さえ件数が1365件に対し、2024年度は12792件と9倍に激増しています。一方で、一件当たりの差し押さえ額は2020年度の27万8388円から昨年度、5万6128円となっています。2023年度との比較では差し押さえ件数は約3000件増加していますが収入総額は逆に約500万円減少しており、これらの数字から市の徴収努力の強化という側面だけではなく、市民の経済状況が厳しくなっていると考えています。

そこで伺います。

各指標から、2024年度の市民生活についてどのようにとらえているのか市長の見解を伺います。

続いて、本市の決算についての総括と基金積み立ての考え方を伺います。

この間、国や地方自治体における予算編成の動きを見ていますと、年度末にも多くの補正予算が編成されています。年度内に執行できない前提での予算編成は、会計年度独立の原則が崩れ、補正予算は「特に緊要」になった経費を支出する場合に編成されるという財政法の趣旨からも外れています。地方自治体においてもこうした国の予算編成の影響を受ける形で年度内での執行ができず多額の繰越明許費が設定されます。こうしたことが常態化している中で単年度の決算では全体の収支バランスや支出の適正性を十分に把握、審査できず大きな問題であると感じています。そこで伺います。

近年の国における予算編成状況に伴う本市の財政運営への影響についての市の見解を伺います。

昨年度普通会計決算統計では、多摩26市の決算状況等の比較が確認できます。本市の債務負担行為による翌年度以降の支出予定額は1,497億6,126万円と突出しています。自治体規模の違いから単純に比較はできませんが、比較的規模が近い町田市でも、債務負担行為による支出予定額は796億4914万円であり、本市の約半分です。債務負担行為による多額の支出は、翌年度以降にわたって拘束するため、将来的な予算編成を制約し、財政の硬直化を招きます。

そこで伺います。

債務負担行為が他市に比べ多くなっている要因についてご説明いただきたいと思います。

一般会計歳出の不用額についてです。予算現額対比で4.5%、約116億円発生していますが、行政サービスの削減が進められ、様々な市民要望が寄せられているもとで、116億円という不用額は決して小さい額とは言えません。

116億円という不用額が発生した要因と受け止めについてお聞かせください。

市税白書によれば、一般会計予算における実質収支額は約41億5000万円です。地方財政法には、地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、2分の1を下らない金額は、積み立て、または償還期間を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならない。との規定があり、各自治体が財政調整基金やその他の基金へ積み立てを行っています。そのような中、基金をめぐって財務省からは基金増加等を理由に、地方への財政支出削減を狙う動きも出ており、財政制度等審議会からは、地方創生臨時交付金の廃止といった主張も出されています。総務省は基金の活用について規模や管理などについての十分な検討を行い、基金設置の趣旨に即して確実かつ効率的な運用を行いつつ、優先的に取り組むべき事業への活用を図ることや適正な管理運営を行うことと事務連絡を出しています。

私どもも一定規模の基金については必要と考えますが、今日における物価高騰や格差拡大に苦しむ市民生活を支え、住民サービスを維持拡充が求められる中で基金に積み立てるだけでなく、効果的に予算計上しているのか検証が必要です。そこで伺います。

本市の基金残高は、2024年度末時点で前年度比47億9500万円増の528億6700万円となっていますが、基金の適正規模や積み立て先についての考え方を伺います。

本市における歳出入の現状と「ワニの口」の見通しについて伺います。

ワニの口とは、少子高齢化の下でいわゆる上あごである歳出は上昇していく一方で、生産人口の減少などから下あごとなる税収が下落することで歳出入のギャップが拡大していく、つまりワニの口のように開いていくという厳しい財政見通しを示す言葉です。しかし現状の数字や地方財政における制度を総合的に考慮すると、単純にワニの口が開いていくのかと感じる部分もあります。本市は、地方交付税の交付団体です。地方交付税の算定は単純に行政サービスの不足分を補うものではないものの、地方交付税は財源調整機能と財源保障機能を有しており、基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた額、つまり一定水準の行政サービスを維持するために必要な額から不足する分について国から交付を受けています。また、昨年度の市税収入は、定額減税の影響がありながらも最終予算額を上回る931億500万円を確保し、市債残高も縮減されています。実質収支額も41億5600万円の黒字と説明がありました。このように本市の歳出入の現状をみますと、口が開いているというより上あごも下あごも上がってワニの頭が上がっている状況ではないかと捉えています。また、ワニの口を前提に口が閉じることを考えれば、今後も市民サービスを削減していくという手法をとっていくことになります。しかし市民サービスの削減がかえって人口減少を招くといった負のスパイラルに陥るリスクもあり、国と地方財政の構造の違いを踏まえて政策判断をしていくべきと考えます。

そこで伺います。

ワニの口を策定してから2年経過しましたが、計画数値と実態の乖離を踏まえ八王子市の財政状況をどのように分析しているのか、併せてワニの口理論について本市の財政状況の見通しを伺います。

次に、市民サービスへの還元についてです。

物価高騰に苦しむ市民生活を支えるうえでも、当初予算の見込みより上振れた予算が最大限、市民サービスを充実させるために活用されたのかという視点で伺います。市が自由に使用の用途を決められる範囲での一般財源について、事前に確認したところ、当初予算の見込みでは1216億円であったのに対し、決算額としては1285億円でした。つまり市の判断で市民サービスに還元できる一般財源の上振れ分は69億円です。

そこで、当初見込みからの上振れ分をどのように活用したのか、特に削減したサービスや対象範囲を復活させるといった検討を行ったのか副市長に伺います。

続いて、予算執行上の問題と行政処分等について伺います。

項間の予算流用について伺います。予算については、目・節間での流用は認められていますが、項については定めにない限りできません。今回は結果として予算執行はなかったと聞いていますが、監査で指摘を受けるまで気づかず、庁内での内部統制機能が十分に果たされていないことは大きな問題です。そこで伺います。

今回の事案についてどのように受け止め、再発防止に努めていくのか副市長に伺います。

行政処分について伺います。2024年9月30日、めじろ台、八王子駅前にて訪問介護センターを運営していた事業者が不正請求事案により介護サービス事業所の指定を取消されました。指定取消しに伴う返還予定額は八王子市分のみで3億6956万5741円と大きな額となっています。不正請求の内容としては、当該事務所は、訪問介護事業所の実態を有しておらず、実質的には、同法人が運営する有料老人ホームが機能を有していることから、本来は同一建物減算が適用されるにもかかわらず、故意に減算を実施せずに指定訪問介護サービスに要する費用を請求していた。加えて虚偽のサービス提供記録表を作成し、訪問介護サービスにかかる費用の請求を行っていたと公表されています。これらは、2021年7月の訪問介護事業所指定時点からの不正事案であり、指定時点まで遡及し、支払ってきた介護報酬の総額並びに追徴分が加わったことで多額の返還額となっています。市は、当該事業所に対して、指定直後や定期監査を実施していますが、その時点では不正を見抜けていません。不正期間が長いほど、サービス提供におけるリスクが高まるだけでなく、返還請求額が多額になることで回収が困難となるといった市民への不利益にもつながります。こうしたことからも監査機能を強化する必要性を感じています。

そこで伺います。

そこで返還額の回収見込みはあるのか、事業所を指定する段階あるいは指定後に行われた実地検査などでなぜ不正を見抜けなかったのか伺います。

続いて、6次にわたる補正予算について伺います。

一般会計での補正予算総額は約214億円で、その中に市長公約でもあり市民の強い要望が寄せられていた学校給食無償化や学校体育館への空調機設置について予算化されたことは評価するものです。

そこで、6次にわたる補正予算についてどの点を重視したのか市長の考えを伺います。

物価高騰対策における補正予算の柱として、国が経済対策として位置づけた住民税非課税世帯等への臨時特別給付金や定額減税に伴う調整給付金があります。しかし、現金給付に対しては、今日において国民の中で強い批判が寄せられています。地方自治体からも、給付事業における自治体職員の負担が重すぎるとして「地方自治体は国の下請けではない」と強く政府の方針を批判する首長が出ています。

国によるバラマキと批判される給付事業は、無理な日程かつ制度の複雑さから混乱を招き、減税と給付の二重取りも可能といった公平性に欠ける制度設計となったことは大きな問題です。迅速に実効性ある政策をやってほしいという多くの市民が求める方向性とも異なります。そこで伺います。

国の経済対策として実施した、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金や定額減税調整給付金の給付事業について、どのように評価しているのか市長の見解を伺います。

続いて、市独自の物価高騰対策事業について伺います。

物価高騰対策に関する取組を見ますと、国の給付事業が物価高対策の多くを占めています。市独自の支援としては、防犯対策品の購入設置費用、保育施設等への給食食材費や光熱費の一部補助、小中学校への給食食材費の一部補助となっています。これら物価高騰対策に関する取組の予算総額である約84億5300万円に対し、地方創生臨時交付金充当額は約83億8900万円となっています。つまり、物価高騰対策事業の総額の大半が交付金の活用によるもので、市独自の財源活用は6400万円ほどです。

そこで伺います。

市民生活を支える物価高騰対策として十分な規模と効果を得られたのかのか受け止めを副市長に伺います。

続いて、国民健康保険税の連続値上げと不用額について伺います。

2024年度の予算における最大の問題点は、物価高騰にあえぐ市民生活のもとで市が国民健康保険税や介護保険料の値上げといった負担増を進めたことにあります。特に、国民健康保険税は2024年度、7年連続となる値上げを実施し多摩26市の中で所得割、均等割ともに最も負担の重い自治体となっています。市民からも毎年、国保税の値上げ中止を求める請願が提出されています。前提として、国民健康保険制度は社会保障であり、社会保障制度は応能負担が原則です。しかし、国民健康保険制度はその原則から外れ、加入者の所得と比較して税負担が重すぎるという構造的課題を抱えていることは誰もが認識しているところです。さらに今後も社会保険適用拡大が進み、国保財政を取り巻く環境は厳しくなります。その負担を国保加入者へさらに押し付けることは、国保制度そのものの崩壊につながりかねません。にもかかわらず、国は地方自治体も求める公費負担の拡充の要望にこたえていません。市においても、保険税負担軽減のために市の裁量で行うことができる法定外繰入れ金をこの間大幅に減額し、今回の決算でも0円となっています。

そこで伺います。

本市における国民健康保険税負担は応能負担と考えているのか、また値上げによる国保加入者への影響をどのように考えているのか市長の見解を伺います。

国民健康保険特別会計における不用額についてです。昨年度決算でも指摘しました国保会計歳出の多くを占める保険給付費の不用額は本決算でも約20億円となっています。国保加入者には連続で負担増を進める、その一方で多額の不用額を発生させていることやそのお金が納付金という形で都に積み立てられている現状は、到底看過できるものではありません。都は積み立てられた基金を徐々に還元していく方針ということは聞いていますが、不十分であり、余剰分の早期活用を求めるべきです。また、重すぎる国保税負担について値上げをしないことや抜本的に引き下げる最大の努力を市として行うべきです。

昨年度の決算審議でも、保険給付費が約13億7000万円の不用額が出た要因について、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの流行を考慮し、予算額を確保したが大きな流行には至らなかったと答弁されています。しかし昨年度はインフルエンザをはじめ「感染ドミノ」になる方が出るなど様々な感染症が流行しました。その中で昨年度は一昨年度をさらに上回る不用額が出ています。社会全体では感染症が流行しているにもかかわらず、国保加入者は病院に通っていないという状況は、体調が悪くても経済的にいけないのではという疑いさえ持つものです。

そこで伺います。

なぜこの額の不用額が発生したのかその要因と多額の保険給付費不用額が出たことについての受け止めを伺います。

ガバメントクラウドへの移行に伴う費用負担の増加について伺います。

ガバメントクラウドへの移行は、個人情報の保護の観点や自治体の独自性を損なわせるといった様々な問題点があります。しかし国は、地方自治体に対し、原則として2025年度末までにガバメントクラウド上の標準準拠システムへの移行を完了させるよう求めています。短すぎる移行期間で、システムの再構築を担うベンダーや人材の取り合いとなり、自治体ではすでに移行期限に間に合わないといった問題が続出し、国も一部方針の変更を余儀なくされています。本市でも標準化対象の20業務のうち、7業務が期限までに間に合わない状況となっています。もう一つ大きな問題が、運用経費が想定を大きく超えるという点です。国はガバメントクラウド移行前と移行後で運用経費が約3割削減されると意義を強調していましたが、本市でもすでに移行前の約1.9倍のコスト高を見込み、実質的に市民負担増となっています。そこで伺います。

ガバメントクラウド移行に伴う市民負担増をどのように受け止めているのか、対応策と合わせて副市長に伺います。

○事業費の階減や縮小による影響

昨年度、市民負担増が押し付けられる中で、市民が必要とするサービスの削減が行われました。その中で、物価高騰などに伴う生活困窮者が増加していることから支援対象が増えているフードバンク団体に対しての運営事業補助金と食料品購入費補助金が皆減となりました。フードロスを減らす取組の中でできたフードバンクの活動が、今や生活保護に至る前の食事にも窮する市民、生活保護を利用することをためらう市民に対する中間的なセーフティネットとして機能しているのが現実であり、本来は行政が手を差し伸べるべき方々です。こうした現状の中で支援対象は高止まりしつつ、物価高でスーパー等からの食材提供は減り、フードバンク団体を取り巻く環境は厳しい状況が続いています。こうしたフードバンク団体への運営補助を行政として実施すべきだったと考えます。そこで伺います。

困窮する市民生活を支える立場で重要な役割を果たしている市内のフードバンク団体への運営費皆減という判断が妥当だったのか市の認識を伺います。

八王子市心身障害者タクシー・自動車ガソリン費助成事業の対象も所得制限が設けられ制限されました。予算審議の中でも、制度の充実を求める声がすでに寄せられているもとで所得制限を設けることは制度利用者の望む方向とは真逆であると指摘し反対しました。

また決算額で比較した場合に、一昨年度の2億1688万円でここ数年2億1600万円~700万円台で横ばいであったものが昨年度は2億470万円と約1200万円の減になっています。助成金の総交付者数についても一昨年度は8847名だったものが昨年度は8238名に減少しており、決算額や総交付者数でみると対象削減の影響がみられます。

そこで伺います。

所得制限によって対象から外れた方の人数やエネルギー価格高騰が家計を直撃する中で、所得制限を設けたことの影響について市の認識を伺います。

続いて、市民サービスの土台となる職員の働き方について伺います。

市長は提案説明の中で「健康経営」の導入や八王子版ジョブ型雇用を導入し、高度化・複雑化する行政課題に対応できる人材確保に努めたとしています。一方で、市職員の時間外勤務が恒常的に発生しており、年間360時間を超える職員数が2020年度は211名であったのに対し、2024年度は238人です。安全衛生委員会の資料によると、派遣出向の職員を除き、昨年度最も時間外勤務が多かった職員は、他所管への応援分を含め1060時間です。平均して月80時間を超え、最大では月110時間を超える状況です。都へ派遣されている職員は、さらに多い1307時間の時間外勤務が発生しており、想像もつかない勤務状況です。またメンタル不調による療養休暇取得者は、2020年度69名から一昨年度に97名に達し、昨年度も87名で高止まりしています。この状況で市職員一人ひとりが健康的に市民に寄り添いながら最大限のパフォーマンスを発揮できるとは思えません。

そこで伺います。

職員の時間外勤務の状況やメンタル不調による療養休暇者の数の現状は、市長が進める健康経営の理念と乖離していると考えますが、市長の受け止めを伺います。

続いて、デジタル地域通貨桑都ペイ事業について伺います。

私ども会派は、これまでも行政が進めるデジタル地域通貨は、他の自治体でも失敗が相次いでいることや激しい民間競争の中で持続可能ではないと問題点を指摘して反対してきました。昨年度予算では、桑都ペイの活用によって、サービスを利用する市民とそうでない市民との間でサービスを享受する・しないという差別・選別をもたらすことや、桑都ペイの活用にこだわることで多額の事務経費がかかるという問題点を指摘して反対しました。その上で本事業決算の内訳をみますと、決算額6176万円のうち消費に回るポイント原資は355万6000円であり、そのほかはシステム経費やコールセンター運営などの事務費で約5796万円、振込手数料で約23万円となっています。これでは誰のための桑都ペイ事業なのかわかりません。高すぎる委託費など費用対効果から考えても早期にやめるべきです。

そこで伺います。

市として今回の桑都ペイ事業の費用対効果をどのように評価しているのか、今後の見通しとあわせて副市長に伺います。

最後に、地域公共交通への取組の評価と今後の行方について伺います。

民間バスの減便や廃止など市内のみならず全国で地域公共交通の厳しい現状が突き付けられています。本市では、はちバスの運行や地域交通事業といった取組を実施していますが、市民が地域公共交通に求める声にこたえきれていないと考えています。

そこで本市が行ってきた地域交通事業への取組について、市内交通環境を取り巻く変化や市民ニーズに対応できたのか評価を伺います。

また、はちバスの再編が検討される中で、市民からは廃止されるのではという懸念も寄せられています。この懸念についての回答と今後どのように地域公共交通を守る責任を果たすのか副市長に伺います。

以上で、代表質疑を終わります。