「2026年度市政運営と予算に関する要望書」を提出

長引く物価高騰に賃金や年金の伸びは追いつかず、市民を取り巻く生活環境はますます厳しさを増しています。消費税の減税をはじめ、賃金と年金の引き上げが必要です。また政治に対する不信や不満から、その矛先を外国人に向ける差別と分断が国内でも広がっています。一人ひとりが大切にされ、自分らしく尊厳をもって生きられる社会をつくっていくために、市民生活に最も近い基礎自治体が果たすべき責任と役割は、ますます重要となっています。

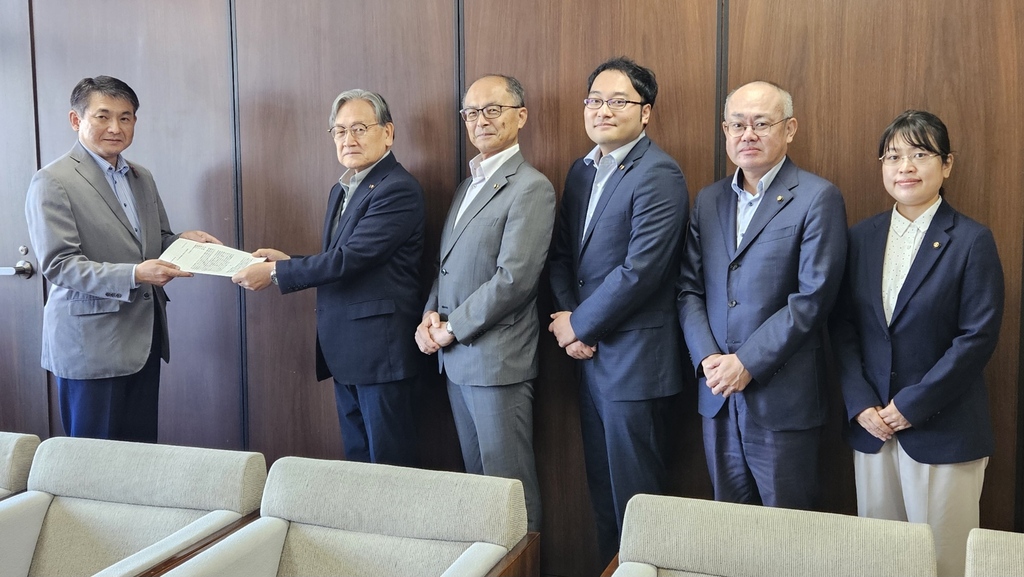

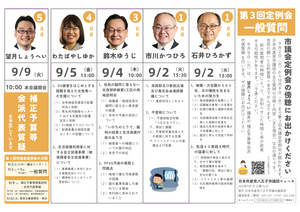

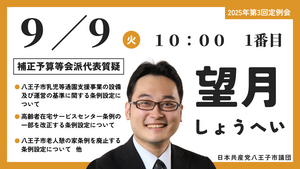

9月8日、日本共産党八王子市議会議員団は、物価高騰対策・生活困窮者自立支援、国保税・医療、地域公共交通、子育て支援・教育、高齢者・障害者・介護、中小企業・学生若者支援、ジェンダー平等・人権、まちづくり・環境・防災・PFAS、デジタル化、平和行政、地域課題など11課題・76項目の「2026年度市政運営と予算に対する要望」を初宿市長に提出しました。

初宿市長は要望書に対し、「多岐にわたる地域の要望をうけとめたい」と述べ、「政治家として先を見通す力をもって対応し、事業の振り返りは必要なことだと感じている。少数意見であっても尊重し、社会の不安や不満を繰り返さない社会・政治にむけて尽力していきたい。また、そういう市役所にしたいと考えている」旨の発言がありました。

今夏、市長は長崎の平和首長会議総会に、八王子市長として初めて参加されました。また、市役所に被爆樹木2世が植樹されたこともふまえ、平和への思いを懇談させていただきました。

党市議団は、引き続き市民の要望実現のため全力で取り組みます。

以下、緊急要望を紹介します。

記

1,物価高騰対策・生活困窮者支援

- 物価高騰対策として有効な消費税減税を進めるよう国に働きかけること。

- 生活保護基準の大幅引き下げは違法との最高裁判決が出されました。にもかかわらず、国は有識者会議の中で手続き上の国に引き下げ相当額の早期支給を求めつつ、市として迅速に引き下げ相当額の給付を行うこと

- 生活保護利用者に対する夏季加算の創設を国に求めるとともに夏季一時金の支給や生活保護世帯へのエアコンの購入費補助制度の創設、電気代の補助を実施するなど市独自の支援を行うこと

- 生活保護利用者の生活実態把握とともにきめ細かい対応や職員の健康を守るうえでも適切な人員体制は必要不可欠です。少なくとも国が示す標準数1人当たりの担当世帯数80世帯を遵守するための人員を確保すること。専門資格等を有する職員を最大限配置するなど専門性を確保しつつ、社会福祉主事任用資格を有しない職員も配属後できるだけ早期に取得できる体制を整備すること

- 物価高騰や米不足等の影響でスーパーなどからの物資提供も減り、自前で食材購入を行うなどフードバンク団体の活動に支障が出ています。利用者も高止まりしている中で、運営費への補助など具体的な支援を早急に実施すること

2,国民健康保険税・医療

- 国民健康保険税が8年連続となる値上げが実施され、多摩26市でも最も負担が重い自治体となっています。国保加入者の所得に対して負担が重すぎるという国保の構造的な課題を解決させるために国の公費負担拡充と都への財政支援を引き続き求めること

- 国保財政への支援拡充を求める地方自治体からの要望に国や都はこたえていません。持続可能な国保制度を維持していくうえで、加入者へのさらなる負担増は応能負担の観点からも困難であり、市として一般会計からの繰り入れを実施して保険税負担を減らすこと。子どもの均等割を免除すること

- 18歳までの子ども医療費について、23区および多摩地域の一部自治体では自己負担もない完全無償化を実現しています。住んでいる地域によって医療アクセスに差が生じないよう完全無償化を実施すること。都にもさらなる財政支援を求めること

- 前立腺がん検診について、国の指針では市町村が実施する対策型検診として推奨されていませんが全国80%の市町村で実施されており、日本泌尿器科学会の「前立腺がん検診ガイドライン」では、死亡率の低下が証明されたとされています。メリットデメリットを説明しつつ、希望する方が検査を行えるよう検診に追加すること

3,地域公共交通・はちバス問題

- はちバスの利便性向上のため地域ニーズの把握と路線設定を行うとともに増便すること

- 多摩都市モノレールや県境のバスにもシルバーパスが適用されるよう都に求めること

- 運転手不足への対策として有効な処遇改善に向けて事業者任せにせず、自治体としても支援を行うこと

- バス停のベンチや屋根の設置について、他自治体の事例を参考に事業者や地域住民の声を聞き、具体的な補助も行いながら促進を図ること

- 京王八王子駅から高尾駅南口へ向かう甲州街道沿線のバス路線ならびに町田街道を経由し医療センター、館ヶ丘団地に向かうバス路線の再開へバス事業者への要請とともに、地域社会を支える公共インフラとして施策展開をはかること

4,子育て支援・教育・不登校対策

- 憲法に定める義務教育無償化を進めるため、各自治体で修学旅行費や学用品の無償化などの動きが出ています。本市でも修学旅行費の無償化や補助教材及び学用品等の公費負担拡大など支援を拡充すること

- 学校給食無償化の対象から市内の夜間中学が除外されています。夜間中学は義務教育課程における学び直しの場です。また文科省は事務連絡通知の中で夜間学校給食の内容についても、学校における食育の推進を図る観点から、夜間学校給食を活用した食に関する指導を効果的に行うよう配慮を求めています。こうした観点から夜間中学でも無償で給食提供を実施すること。都にも財政支援の対象とするよう求めること

- 食材料費の高騰に伴い、学校給食の質や量が落ちるなど問題となっている自治体があります。市においては単価の引き上げなど対応していますが、引き続き食材の内容の充実、安定した食材確保に向けて現場の状況を十分に把握しながら学校給食の質と量の確保に努めること

- 不登校児童などに対する給食センターでの給食提供は配食数も増加しており、ニーズが高まっています。現在は寄付金で実施していますが、安定的にニーズに即した配食ができるよう予算措置すること。同時に東京都にも補助対象とするよう求めること

- 給食センターの活用について、学童保育所だけでなく子ども食堂など地域との連携を図り、活用を促進すること

- 学童保育利用料が無償化となっている自治体があります。低学年を中心に放課後における居場所として学童は重要な社会インフラとなっており、利用料金の無償化を行うとともに国や都にも財政支援を求めること。同時に、高学年の受け入れが可能な施設を拡大させるため現場とも意見交換しながら環境を整備すること

- 不登校児童が市内でも1884名に達しており、子どもも親も安心できる政策が求められています。全国では、不登校児童生徒の通いの場を提供するためフリースクールの授業料の補助を実施している自治体があります。不登校に関する親たちへの情報提供と相談できる体制と連携の構築をはかること。本市においても、オンラインだけでなく安心して通える居場所を確保するためフリースクールに通学している児童生徒数を把握しつつ、フリースクール費用の軽減や交通費の支援を拡充すること。子どもの居場所、学びの条件整備をはかること

- 学校に極端な競争と管理をやめ、子どもが通いたくなるような学校にしていく取組が求められています。本市独自の学力テストを中止すること。「学校スタンダード」「ゼロトレランス」を見直し、子どもの尊厳を大切にし、過度な子どもの管理をやめること。教員評価制度、職員会議の形骸化や主幹制度等の導入など、教員に対する競争と管理を改め、子どもと教員が心を通わせる環境を構築していくこと

- 学校司書が27名から増員されておらず、司書1人で4校を巡回している状態が続いています。読書の楽しさだけでなく、授業の質を高めるうえでも学校司書が果たす役割は重要です。1人1校配置できるよう増員を進めること

- 本市でも学校外のプール活用が進んでいますが、小金井市での学童保育中に民間プールでの死亡事故が発生しました。同じプールで昨年も事故があったとの報道もあり、安全性の問題が指摘されています。市としても民間プールにおける安全対策を進めるとともに学校プールを存続させること

- 年々、猛暑が厳しくなっており、夏休みに子どもが自由に遊べる居場所が少なくなっています。学校体育館の開放など、子どもたちが自由に遊び過ごせる居場所としての公共施設等の活用を検討すること

5,高齢者・障がい者・介護

- 補聴器の購入費補助について、今年度の第一次募集分が4月中に終了する事態となっています。第二次募集分も早期に終了することが見込まれます。多くの方が利用しやすい制度となるよう定員を増やすこと。また実態調査を進め、補助額の引き上げも実施すること

- 障がい者の就労機会を拡大するため、他の自治体でも広がっている重度障害者等就労支援事業を市としても実施すること

- 日中活動系事業所に対する家賃補助を削減せず、事業所の実情を市自身がとらえ補助額を増額すること

- バス等の減便により、特に高齢者や障がい者といった交通弱者への影響は深刻です。さらに物価高騰の影響もあるため、外出を支援するためにも心身障がい者タクシー・ガソリン費助成について所得制限を撤廃すること。またガソリン助成の対象店舗を拡大し、利用しやすい制度設計を進めること

- 障がい者の移動支援における報酬について、最低賃金の引き上げなどにより市が定めている1時間2000円では成り立たないとの声が寄せられえています。報酬を引き上げ、移動支援を実施する事業所を確保するとともに利用時間の繰越など利用しやすい制度設計を行うこと

- 介護事業所の閉鎖や倒産、訪問介護事業からの撤退が市内のみならず全国で発生しています。職員への処遇改善補助など事業所への支援を独自に拡充すること

- 高齢者在宅サービスセンター石川と長沼の閉鎖方針を改め、第9期介護保険事業計画通りに、小規模多機能型居宅介護などのサービスを行うこと

6,中小事業者・学生若者支援

- インボイス制度の導入が、市内小規模事業者やフリーランスの方に深刻な影響を及ぼしています。インボイス制度の廃止を国に要請すること

- 最低賃金を速やかに時給1500円以上に引き上げるよう東京地方最低賃金審議会に市長として要請を行うこと

- 公共工事における地元建設業活性化と賃金保障に向け、公契約条例を制定すること

- 2025年12月の第3次担い手3法完全施行に向け、本市で発注する工事においても労働者の処遇確保が実現するよう労働条件、適切な工期、必要経費確保など下請契約の実態調査を行うこと

- 光熱水費や飼料代や肥料代などの高騰が続いて経営が困難になっている市内農家に支援を行うこと。各種の市民農園を奨励し、市民が農業に関わる場を増やすこと

- 物価及び資材高騰により、中小建設事業者の経営と雇用が厳しい状況に置かれているとの声が寄せられています。自治体としても支援を行うこと

- 安心安全のまちづくりと市内の経済効果を発揮している「居住環境整備補助金」について予算を拡充すること

- 高い学費ならびに奨学金の返済に不安を抱える学生の実態を把握し、財政的な支援を実施すること

- 市内公共施設を活用し、地域の中で学生が学び活動できる居場所の確保を進めること

7,ジェンダー平等・人権

- 性別に関係なく人権を保障するため条例の策定やパートナーシップ制度を導入すること

- 生理は経血量や周期を自分で完璧にコントロールできるものではなく、突然始まることもあります。必要な人が必要な時に生理用品を使えるよう、学校や公共施設のトイレに生理用品を配備すること

- DV被害を受けた女性等が速やかに適切な支援を受けられるよう、本市に配偶者暴力相談支援センターを設置すること

- 多文化共生社会の推進にむけて、本市で暮らす外国人に対する差別や偏見をなくすために周知と啓発を図ること

8,まちづくり・大型開発・環境・防災・PFAS

- 八王子市でもついに40℃を超える気温が観測され、地球暑熱化が進行しています。市内での再生可能エネルギー利用をさらに進めること。温室効果ガス削減目標を前倒しで達成すると市は表明していますが、前倒し達成に向けて地域推進計画の進捗管理を行うこと。

- 二酸化炭素を吸収する山林の再生に取り組むこと

- あったかホールを環境学習と再生可能エネルギー活用の拠点として存続・発展させ、北野下水処理場・清掃工場の跡地活用策を市民本位に講じること

- 2026年開設予定の桑都の杜へのアクセスの利便性を向上させ、とちの木通りに文化的な展示など行うこと

- 富士森公園陸上競技場の個人利用について、無料に戻すこと

- 災害時に市民の命を守るため、トイレ・キッチン・ベッドを中心に日常生活と変わらない環境を早期に確保し、避難所環境の整備を進めること。また障害のある方も安心して避難できるよう関係団体の要望を踏まえ備品の整備を進めること

- 東京工科大学における泡消火剤の流出事故が発生したことを踏まえ、市内で同様の事故が発生しないよう実態把握を行い、必要に応じて対策を実施すること

9,デジタル化・マイナ保険証

- 有効期限が切れた健康保険証でも2026年3月まではこれまでと同様に受診可能とするとの方針が厚労省から示されました。この点について市民や医療機関に周知を徹底すること。同時に、度重なる方針転換で市民も自治体も混乱しています。紙の保険証の発行継続を国に求めつつ、市としても国保加入者にはマイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書を一斉送付すること

- オンライン申請やコンビニ交付といったデジタル化についていけない市民もいます。市役所各事務所の窓口対応時間を維持し、住民サービスを後退させないこと

10,平和行政・横田基地

- オスプレイの飛行停止と横田基地からの撤去を求めること

- 横田基地周辺では、飛行訓練及び戦闘機等の飛来により周辺住民にとって不安を感じる騒音も発生しており、常時騒音測定を求める請願も市議会に提出されました。周辺住民の不安に寄り添い、市として常時騒音測定を実施すること

- 歴史・郷土ミュージアムに、八王子空襲や湯の花トンネル列車銃撃事件、浅川地下壕建設など、戦争とその被害に関わる展示を常設すること

- 市内の小中学生の希望者を募って、被爆地を訪問し、核兵器による被害の実相など学ぶ事業を行うこと

11,地域課題

- 市街化調整区域の沿道集落地区の課題解決にあたり、7集落(高月、戸吹、上川、美山、小津、上恩方、下恩方、裏高尾)の具体的な支援や課題を明らかにし、住民の意向や地域特性をふまえ地域住民主体のまちづくりへの支援を行うこと

- 西浅川町交差点の信号は右折表示がないため、地域の安全な交通に支障をきたし、5つの町会をはじめ地域住民から改善を求める要望がだされている。本市として交通管理者への要請と改善をはかること

- 城山手住宅・ホーメストタウンなどの公園トイレが冬季間(12月から3月)水道の凍結予防を理由に閉鎖されています。閉鎖措置を行うようになって、かれこれ10年ほどになり利用者は大変不便を感じています。直ちに改善すること

- 南大沢2丁目にあった高齢者あんしん相談センター南大沢などの移転に伴い空いた土地・建物について、市では売却の方向で進めていると聞いています。しかし、市民からは子どもや若者が活動できる場所として活用してほしいという要望が出ています。住民の要望を聞きながら建物および土地の活用について検討すること

- 由木中央自治会では、地域のボランティア団体と連携して移動が困難な方の買い物送迎を実施しています。希望する町会・自治会への横展開を進め、より多くの日数を送迎できるよう市として支援すること

- 2026年開業予定のイオンモールによって、近隣の交通量が増加し、渋滞や道の駅の駐車場のさらなる混雑など予想されます。この地域の路線バスの利便性を上げ、交通対策を講じること

- 東京たま未来メッセ前の交差点の信号をスクランブル式にするなど、歩行者や車両にわかりやすく流れやすく改善すること

- 2025年4月、七国2丁目と七国3丁目の境にある、八王子市幹線1級38号線と39号線の交差点で交通事故がありました。近隣には小中学校があり、児童生徒の通学路にもなっています。事故の再発防止の観点から信号機を設置すること

- 北西部幹線第3工区建設事業と同時に秋川街道接続交差点における交通渋滞を防ぐため、秋川街道に右折路線帯を建設するよう東京都と協議を行うこと

以上