2025年第2回定例会本会議|2025年度補正予算等に対する会派代表質疑|2025年6月17日 鈴木ゆうじ

発言通告

1.第86号議案、八王子市市民集会所条例の一部を改正する条例設定について

(1)「オンライン決済」できる規定となっているが将来の利用料徴収の方法について

(2)多様な利用申し込み予約方法を残せ

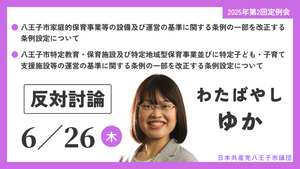

2.第88号議案、八王子市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例設定について

(1)保育内容に関する連携協力の変更と保育内容の質との関係

(2)代替保育の提供にかかる連携協力の変更と保育の確保との関係

(3)経過措置の意図と必要性について

(4)0~2歳児保育定員の不足への対応

3.第81号議案、2025年度八王子市一般会計補正予算(第1号)について

(1)子ども・若者基金積立金について

ア.基金設立の経緯と活用実績、及び今後の活用の計画

イ.東京都の支援の目的の緊急性と市民への還元の時期

(2)住民税非課税世帯等への臨時特別給付金

ア.制度設計上の不平等について

イ.対象者への確実な給付についての措置

(3)(仮称)元本郷地域義務教育学校整備

ア.労務単価の変更の頻度と契約変更額の算出

イ.下請契約における労務単価の実態把握

ウ.労務者賃金への反映の実効性の担保について

(4)子どもの安全対策

ア.本市が管理する防犯カメラの設置台数と市民要望と監視社会の弊害との調整

イ.防犯カメラの一元管理について

4.第102号議案、2025年度八王子市一般会計補正予算(第2号)について

(1)事業者支援給付金の総額と事業者の選定について

(2)給付事業実施の経緯

(3)支援効果と検証の不足という社会的批判にどう応える

通告に基づき補正予算及び各議案に対し日本共産党八王子市議会議員団を代表し質問いたします。

多くの市民が、数年にわたる物価高騰で、生活が苦しくなっているもとで、私ども日本共産党市議団は緊急に必要な施策の推進を求めて要望書を提出いたしました。市民からは、特に食品類の高騰が著しく、食べることにも苦労していると訴えが届いています。東京都の水道給水の停止処分が16万件に及んでいることを日本共産党都議団が明らかにしておりますが、命に直結する水道水を止められてしまった件数が16万件もあるという事態は驚くべきことです。貧困と格差がさらに広がっているということであり、生活苦の実態が容易に想像できます。また、本市においても、ここ数年、都市民税や国保税など支払いに困った方々の差し押さえ案件が急増しています。

私どもが緊急要望した課題が少しでも前進し市民の困難が少しでも解決する方向に動くことを強く期待しているところです。補正予算についてもそのような視点で強く関心を寄せているところです。

まず提出されている議案からお尋ねしてまいります。

第86号議案八王子市市民集会所条例の一部を改正する条例設定についてです。

市民集会所などの施設での利用料の支払い方法を定めるものですが関連して9つの施設での支払い方法も同様の変更が提案されています。

Q1,スマホやパソコン・タブレットからの利用申し込みを行い、、オンライン決済ができるように定めるものですが、できる規定での定めではありますが、将来の利用料徴収がオンライン決済に一元化統一されることはないか、大変心配しています。どのような方向をめざしているのかお聞かせください。

Q2, 地域コミュニティーを支えている方々は町会・自治会や多くの団体でも高齢者が多く、また、こうした手続きを担っている方々は特に高齢者が多いと感じています。ですからパソコンやスマホを利用していない方もいます。また持ってはいても、施設予約システムでは事前に登録、パスワードの取得も必要とされます。手続き規定では、この施設予約システムに一元化統一されています。このような措置は利用の申し込みの利便性向上とは単純に評価できません。多くの市民からなぜ今までのように電話や、窓口で用紙での申し出ができないのかと多くの苦情を聞いています。用紙や電話での予約申し込み方法を定めておく必要があると思いますがどうでしょうか。お尋ねします。

次に、第88号議案八王子市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例設定について お尋ねします。

Q1、家庭的保育事業の制度導入の際、保育所・幼稚園又は認定こども園との連携協定があるからこそ当該施設利用について一定の保育内容と質が保たれ、安全な保育ができると説明されてきました。今回の改定は、連携施設との協定ができなくとも家庭的保育を可能にする方向を定めており、これまでの市の説明に反することとなります。安全安心な保育への影響をどのように考えるか。お聞きします。

Q2、また保育士に事情があり、緊急の場合でも連携施設での代替保育が可能だから、安心してあずけられるとの説明がなされてきましたが、今回の条例変更は、ここでも連携施設での協定ができていなくてもよい場合の条件を定め、緩和いています。保育が必要な幼児が必要な保育を受けられない状況を容認することになる可能性があります。保育が必要な子の保育義務を有する行政の責任についてどのような認識を持つのか。お聞かせください。

Q3、連携施設が見つからないのは、連携協定を受諾するのに大きな負担が施設側にあるということであり、その負担の代償を行政が補うことが必要であると考えます。連携施設に対する市の支援措置の実情についてお聞かせください。

Q4、「連携施設に関する規定に関し第7条の規定の」経過措置を定めていましたが、その期間を延長し2030年までと定めるようです。経過措置を定めていたということが示すように、措置は早く解消すべきという考えがあったと思います。延長は不安定な保育を今後も認め続けることになり、本来好ましいことではないと判断しているようですが、なぜ延長しなければならないのか。お聞きします。

Q5、市長にお聞きします。

家庭的保育制度を認可した背景は全国的に認可保育園での0~2歳児の定員数が少なく待機児解消を目的に設置されてきた経緯があります。本市では現在50名程度0~2歳児が家庭的保育を利用しているということです。本市の状況は全体での定員数は十分満たされているということを聞きました。また本市の実情では本改訂は必要ないということも感じています。

お聞きします。

制度の開始時期から指摘されてきた保育の安全・安心への対応が、この改定でさらに不安を増す結果になると考えます。0~2歳児の保育は、本来集団的に保育内容の安全と安定が図られる認可保育園で行うべきではないでしょうか。保育士の様々な負担も大きく軽減されますから、保育士さんの働き方への配慮など保育園が行えば、認可保育園で保育士として働ける可能性が広がります。本市においては、より合理的な方向だと考えますがいかがでしょうか。

次に、第81号議案補正予算(第1号)についてです。

歳入は、国からの物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の21億4、100万円、東京都からの補助金8億6,800万円、繰越金及び市債6,400万円が主な財源で行う事業です。国からの支出金は24年度の事業で、行われた住民税非課税世帯等への臨時特別給付金及び定額減税の確定処置ができなかった部分の追加的措置を行うものです。

《子ども若者基金積み立て》

Q1、まず東京都からの支出金の最大のものは、保育料の保護者負担の軽減を目的としたものが、7億460万円が計上されています。これまで多子家庭への保育料支援だったものが第1子から無償化するための財源です。しかし、同事業で市の支出が減額されている額が、子ども・若者基金積立金の財源とされています。都の支出金は市への包括補助ではありません。保育料の保護者負担軽減を実施するための補助財源として組まれたものです。実質その財源を基金の財源にすることをどのように整理しているのでしょうか。子ども若者基金の設置目的とこれまでの活用実績を明らかにしてください。

Q2、東京都の考えとしては子育て支援のため保育料の軽減を行ったものです。そこで浮いた市の財源は、本来同様の事業に直ちに活用することが望まれると考えます。基金積み立て財源にすることは今後の利用となり、当年度予算に計上された財源を事実上何年か先の計画に回してしまうこととなります。正しいことでしょうか、どのように考えているのかお聞きします。

《住民税非課税世帯等への臨時特別給付金》

Q1,定額減税の調整給付金の給付額において最大1万円の差が生じる問題や、2022年から23年度年収270万円程度で24年の年収が170万以下に激減した場合の、給付や所得税減税で対象から外される可能性があることが国会質疑で明らかにされ、答弁でも確認されえています。こうした制度上の不公平感を生じていますが、市が事業を推進するうえで、一部解消されたとはいえ、不公平感を残したまま実施することは好ましいこととは思えません。国が是正措置を取らないもとで、実施自治体である市の何らかの努力が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

Q2,これまでの実績で、申請に基づく給付事業では申請期限1月前でも20%以上の未申請があるということです。昨年度の同制度の概要説明と併せ、今度の補正での事業概要を参照しても給付対象要件や給付額などが大変分かりにくい制度です。申請がなければ給付されないとすると、税の確定申告をしなかった者、あるいは青色・白色申告納税者など、新たに給付対象者に変更された方々の中からも未申請者が多数発生することが考えられます。どのような対応をするのか。お聞かせください。

《(仮称)元本郷地域義務教育学校整備》

Q1, 労務単価の引き上げの努力がなされていますが、現場からの声では、なかなか改善されないということです。だからこの、インフレスライドによる改定が、かなり頻繁に行われている様に思います。公共工事設計労務単価の上昇分が大きな比率を占めると思いますが、労務単価の引き上げ分が賃金に適切に反映されているかどのように確認されているのでしょうか。お聞きします。

Q2, 労務単価の実態把握に関してですが、現場の工事では下請け会社が労務者の確保を行っています。下請けの契約においても、反映が必要ですが、実態の把握を行っているのかお答えください。

Q3, 市長にお尋ねします。

建設労働者の労働環境の改善は、契約の成否にも関わり喫緊の課題でもあります。

実質的に引き上げていくためには、国の対応は勿論ですが、自治体としてもできることを積極的になさなければなりません。

公契約条例を制定することが最も効果的であることは明らかです。市は一度公契約条例制定に向け検討を始めた経緯があります。現在の社会情勢は当時より公契約条例を求める声は強くなっています。検討を再開すべきと考えますがいかがでしょうか。

《子どもの安全対策》

本市の管理している防犯カメラは、お聞きしたところ、7つの所管で800台を超える数となっています。

大変残念なことではありますが、様々な犯罪が身近な地域で多発している昨今、犯罪抑止や犯罪捜査への活用を目的に多くの防犯カメラが設置されてきました。市民要望に基づいてということはあるかと思いますが、監視社会への傾斜という弊害も指摘されています。行政はこうしたバランスもしっかりとっていかなくてはならないと考えています。

Q1, 防犯カメラの活用については常に問題となるところですが、警察棟からの利用要請に対する画像提供の規定葉はどのようになっているかお聞きします。

Q2, 上原副市長にお尋ねします。800台を超える防犯カメラの運用と管理を統一して行うため私は管理所管を定めて一括管理が望ましいと考えています。理由は3つあります。

- 最初申し上げましたが、設置目的である犯罪抑止や犯罪捜査への活用のため設置台数が増えることと、監視社会への傾斜という弊害との均衡を図り適切な設置を考えるためです。

- 画像閲覧利用や他機関等への提供の場合などの基準の統一性を諮り、事故なく管理する必要です。

- 要望が強いほど際限なく設置される可能性がありますが、1台1台の通常の管理や補修・更新にもこれから大きな費用が掛かり、効果も確認していかなければなりません。費用削減ということからも統一管理が合理的だと考えています。

いかがでしょうか。

次は第102号議案補正予算第2号です。

今年度予算の予備費を使った物価対策ですが、閣議決定で実施されました。

3年前の2022年からの物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金による支援がどのように行われてきたか一覧表を出していただきました。10回にわたりほぼ予備費を使い実施され、対応して市は12回にわたり補正予算を組んでいます。交付金充当額は241億6252万6千円になります。

こうしたお金の出し方でどのような効果が得られたかを日経新聞社は総力を上げて検証を試みましたが、国から出されたデータが分からないことだらけで、十分な検証ができなかったことを明かし、「政府自身が効果検証を行おうとしていない」と結論付けています。また会計検査院も、予備費のあり方について、財政法との関係でも問題があることや、国会での議論がなされず、効果検証が全くできておらず、問題だと指摘しています。

困っている国民からすれば様々な給付事業は1万円でもありがたいと思うのは当然ですが、それだけで生活の困難が解決するわけではありません。こうした政府のやり方には各方面から厳しい声があげられていることを考えないわけにはまいりません。

お聞きします。

(1)事業者支援給付金の総額と事業者の選定について

これまでの支援との関係があるということですが、支援対象事業者が、限定されています。今回実施する内容については、これまで市が実施してきた事業者支援との整合性はとれているのか。支援漏れはないか。伺います。

(2)給付事業実施の経緯

これまでの支援では、対象条件が厳しく、支援対象事業者にならない等の制度設計上の問題もあったのですが、実際に困っている事業者に今回の事業で十分な支援ができるのか。内容を決めるにあたり、事業者から要望等は出ているのか。反映した支援事業になっているのか伺います。

(3)最後に市長にお尋ねします。

私たちは国には、こま切れ給付ではなく、本格的な支援を求めています。

これまでの物価高騰支援の効果を検証し、自治体が住民や事業者が望む事業ができるよう考えなければ有効な効果を出すことはできません。自治体の検討時間が確保されなければなりません。予算の出し方など国には反省が求められます。地方から率直に意見を挙げるべきだと考えます。

また、市長がおっしゃる様に、市の事業には、財政機能として市場社会の欠陥を是正することが当然目されているとのお話は、強く共感しました。

いま大きな話題となっています消費税は、さらに貧困と格差を発生させます。市場社会の欠陥を是正し、健全に機能させていくための本来あるべき税制度に根本から逆行するものです。

消費税減税は、すべての国民の暮らしを応援し、特に低所得者には大きな効果をもたらし、圧倒的な国民が求めている日本経済の立て直しにも最も有効です。国の税制についても地方から率直に意見を出す時期ではないかと考えます。

以上で日本共産党議員団の代表質疑を終了します。