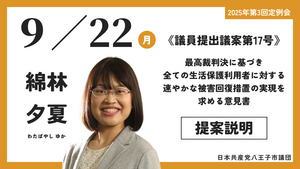

2025年第3回定例会本会議|付託3議案に対する反対討論|2025年9月22日 わたばやしゆか

それでは、第120号議案、第125号議案、および、第126号議案の3件について、日本共産党八王子市議会議員団を代表し反対討論を行います。

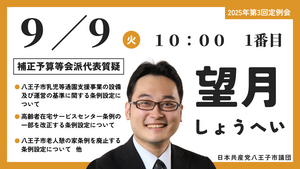

はじめに、第120号議案、八王子市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例設定についてです。

本議案は、いわゆる「子どもだれでも通園制度」に関する国の基準をもとに基準が定めるものです。しかし国の基準では、子どもの命と安全を守る上で大きな懸念があります。

第一に、保育の質の確保の問題です。

認可保育所の職員配置基準では、0歳児では3人に1人以上、1・2歳児では6人に1人以上、保育士をつけることになっています。一方、本制度では、支援従事者のうち半分は資格をもたなくてもよいとするものです。

国の統計によれば、2004年から2022年の間に全国の保育施設等での事故で亡くなった子どもは228人に上ります。そのうち0歳と1歳が全体の8割であり、預け初めの時期など預ける側も預かる側も慣れていない段階でのリスクが高いと考えます。

千葉市が今年5月にまとめた「令和6年度こども誰でも通園制度試行的事業検証結果報告書」では、保育従事者の声として、通常保育へ【良い影響があった】という回答は16.7%に対し、【悪い影響があった】との回答が50%を占めています。自由記述には「1対1対応が必要で職員が足りない」「泣きやまない子への対応で通常保育が手薄になる」「慣れずに泣き続ける子が多く、心身の負担が大きい」といったことが報告されています。こうした調査からも明らかなように、資格を持ち、研修を受けている保育士でも、普段預かる子どもたちの特性やアレルギー等を把握し、事故を起こさないよう神経を使う中で、不定期に預ける本制度が施設側にとっても子どもにとっても大きなリスクとなっていることは大きな問題です。

第二に、事業者と利用者の直接契約で成り立つ子ども誰でも通園制度は、市町村の公的責任があいまいです。利用者は、国が提供する総合支援システムを使って、施設の空き状況を調べ、情報を入力し、予約することになっています。事前面接もでき、実際に受入れるかどうかは施設側が判断できるということですが、仮に受け入れできないと園が判断した場合、市がどこまでその判断を精査し、介入するのか明らかでありません。利用料についても事業者の裁量に任されており、国基準では1時間300円と目安が示されていますが、月額の保育料を無償としている施設もあれば、月額2,000円としている施設もあり、かなり幅があります。同じ制度の枠組みで施設によって差が生じるのは問題です。

日本の保育制度は、1947年制定の児童福祉法により、国・自治体の公的責任のもとで、子どもの保育を受ける権利や保護者の働く権利を保障するためのものとされてきました。市町村の保育実施責任は今なお児童福祉法第24条1項において堅持されています。

今年度、本市の待機児童数は24名、希望する園に入れないために生じている隠れ待機児童数も含めれば128名という現状において、本当に求められているのは、親が就労しているか等の要件を満たさなければ保育を受けられないという仕組みを見直し、希望する人が誰でも公的保育を受けられるようにすることです。保育士の処遇改善や配置基準の抜本的改善を行うなど、公的保育を拡充することにより、全ての子どもの育ちを応援する土台をつくるべきであるという考えから、本議案に反対です。

次に、第125号議案、八王子市高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例設定についてです。

本条例は、4つある施設のうち2つの施設、指定管理期間が終わる長沼と石川の高齢者在宅サービスセンターを廃止にするというものです。

八王子市高齢者計画・第9期介護保険事業計画では、4ヵ所の高齢者在宅サービスセンターを、2027年以降、小規模多機能型居宅介護事業所に順次転換する方針としています。

しかし市は、高齢者在宅サービスセンターの石川と長沼を廃止にすると昨年9月の段階で事業者に説明しており、事業の充足率が大きく変わらない中で市の策定した計画自体からも後退していることは大きな問題です。小規模多機能型居宅介護事業所の整備目標を達成するためにも高齢者在宅サービスセンターを廃止にせずに、活用を図るべきです。

市は、利用者の他施設への移行が確認できたこと、入浴サービスについても、高齢者在宅サービスセンター石川については同法人の運営する事業所において機械浴に対応していること、長沼については、近隣に入浴介助を提供している事業所が25施設あり、その中には機械浴にも対応している施設が複数あることを理由に、廃止をしても利用者へのサービスの提供は継続できるとしています。

しかし、高齢者あんしん相談センター長沼の圏域である長沼町・北野町・打越町・絹ヶ丘・北野台には、入浴介助を提供している通所介護事業所は7事業所、座った姿勢を保ちながら入れるリフト浴もしくは寝たままの姿勢でも入れる特殊浴槽のどちらかがある事業所はそのうちの3事業所でした。また、高齢者在宅サービスセンター長沼のようにリフト浴も特殊浴槽も両方が備わっている事業所というのは一つもありません。市に確認したところ、実際には、みなみ野などの隣の圏域も含めての数とのことです。通所介護事業所の多くが送迎サービスを実施しているから問題ないとの認識ですが、長距離の移動は利用者本人にとって大きな負担になります。

市は、市内の通所介護事業所とその定員に余裕があると見て、5年前から新規参入を認めない総量規制を行っています。今回の廃止についても、公設の通所介護施設の必要性が乏しい状況になったからと説明していますが、介護事業を取り巻く厳しい経営状況を鑑みれば事業所がなくなり、利用者が再び路頭に迷うということも十分にありえます。公設の高齢者在宅サービスセンターを廃止し、本来、行政が果たすべき福祉の役割を民間にゆだねることは認められません。

最後に、第126号議案、八王子市老人憩の家条例を廃止する条例設定についてです。

市は廃止の理由に、高齢化率の上昇や民間サービスの充実等、施設設置当時から社会環境が変化していることや費用対効果、市民負担の公平性から鑑みて、行政が老人憩いの家サービスを無料で提供する合理性がなくなっているとしています。しかし、恩方老人憩いの家では、施設主催のプログラムとして、健康体操や、書道、編み物、ウクレレなど6種類の教室やパソコン講座を実施する他、カラオケや民謡、フラダンス、大道芸など、20の自主サークルが現在活動しており、高齢者の生きがいづくりなど福祉増進に資する公的施設としての役割を果たしてきました。

市は、代替措置として住民との意見交換などで要望の多かったカラオケができるよう、恩方市民センターの音楽室にカラオケ機器を設置するとしていますが、無料開放するわけではなく、主にサークルでの利用を前提としており、個人利用を想定していません。また、利用料も午前の部は1050円、午後と夜の部は1400円となっており、負担も重くなることは大きな問題です。

市は、車で来られる利用者も多いことから、近隣の保健福祉センターなど代替施設で活動継続は可能と説明しますが、「近隣施設までの移動が困難」といった声が寄せられています。バスでの移動も本数が少なく不便だという声もあり、答申でも移動手段の確保について対応が必要との意見がありましたが現時点で対応はされていません。免許を返納しようか悩む高齢の方もいる中、恩方地域の高齢者の居場所をなくしてしまうことで、活動を諦める方も出てくることを強く懸念します。

これまで、市民負担の公平性や民間サービスなど近隣に類似施設があることを理由に保健福祉センターの入浴施設廃止など、市民サービスの後退が行われてきました。しかし、その影響を最も受けるのは、高齢者など移動が困難な方や経済的に困窮する市民です。

八王子市高齢者計画第9期介護保険事業計画には、「やりたいこと、なりたい自分をあきらめない環境づくり」を掲げ、高齢者が一人ひとりに合った交流・活躍の場に参加し、社会と緩やかにつながりながら介護・フレイル予防につながる活動に取り組めるようにするとあります。地域における生きがいづくり、健康増進の居場所として活用されてきた憩の家を廃止することは、本市の計画を後退させるものであり、認められません。

以上、3議案に対する反対討論とします。

【3議案に対する各会派・議員の態度】

※1)敬称略

※2)美濃部弥生議員は議長のため採決に加わらず

○賛成32名

(自民党)長谷川順子、内田由香利、立川寛之、西室真希、岸田功典、小林秀司、川村奈緒美、吉本孝良、福安徹、岩田祐樹、鈴木レオ

(公明党)古里幸太郎、森重博正、日下部広志、冨永純子、渡口禎、中島正寿、久保井博美、五間浩、村松徹

(立憲民主)浜野正太、九鬼ともみ、森喜彦、安藤修三、小林裕恵

(諸派)舩木翔平、高橋剛、玉正さやか、金子アキコ、山本貴士、及川賢一、星野直美

✕反対5名

(共産党)綿林夕夏、望月翔平、市川克宏、石井宏和、鈴木勇次