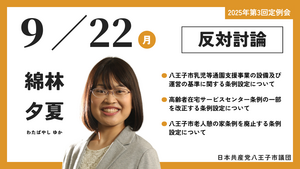

2025年第3回定例会本会議|2025年度補正予算等に対する会派代表質疑|2025年9月9日 望月しょうへい

発言通告

1.第111号議案、2025年度八王子市一般会計補正予算(第3号)について

及び第116号議案、2025年度八王子市下水道事業会計補正予算(第1号)について

(1)上野第二地区土地区画整理

(2)旧北野下水処理場解体工事費

2.第120号議案、八王子市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例設定について

(1)質や安全性の確保に向けた体制

(2)水準の確保やトラブル発生時の自治体の関与

(3)子どもの育ちを応援する保育の発展に向けた国や自治体の責任

3.第121号議案、八王子市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例設定について、

ないし、第123号議案、八王子市高校生等医療費助成条例の一部を改正する条例設定について

(1)子どもの医療費助成が果たす役割・効果

(2)今後の方針

(3)PMH導入について

4.第125号議案、八王子市高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例設定について

(1)高齢者在宅サービスセンターが果たしてきた役割

(2)廃止後もサービス内容と質が担保されるのか

5.第126号議案、八王子市老人憩の家条例を廃止する条例設定について

(1)利用者の声と対応

(2)老人憩の家廃止に伴う影響

ただいま上程されております各議案につきまして、日本共産党八王子市議会議員団を代表し、質疑を行います。

はじめに第111号議案、2025年度八王子市一般会計補正予算(第3号)についてのうち上野第二地区土地区画整理について伺います。

市の資料では、2024年8月9日に東京都知事による換地処分の広告が行われ、翌10日に従前の土地の権利が新たな換地へ移行したことに伴い、清算金額も確定したとあります。しかし同事業において、権利者の減歩負担を軽減するために従前の土地を取得し、公園や道路などの公共用地として活用する予定であったものが、十分活用できなかったために、残存用地が5か所生じたとのことです。当初予定していた換地計画通りに進まなかった要因として、土地区画整理事業期間中にアンダーパスを整備することとなり大幅な事業計画の変更が生じたからだと事前に聞いていますが、先ほど市長の提案説明で、地権者に対し十分な説明と意見聴取を行うことができずに不安と混乱を招いたとの説明もありました。それは事業が長期間にわたって行われたというだけでなく、こうした事業途中における大幅な事業計画の変更も不安や混乱を招いた要因と考えます。

そこで伺います。本来はアンダーパスの整備など当初から加味して、事業計画の策定及び換地処分を決定すべきであったと思いますが、これができなかった理由について市の見解を伺います。

つづいて第116号議案、2025年度八王子市下水道事業会計補正予算(第1号)、旧北野下水処理場解体工事費について伺います。

今回の補正予算は、昨年度に行った実施設計の中で複雑な作業工程や土壌汚染対策が必要となり工事期間を最大2年間延伸することなどに伴う予算措置と聞いています。しかしながら、当初は約45億5000万円を想定していた事業費が最大の見込みで106億円と倍以上となっていることは当初予算と比較して事業費の乖離があまりにも大きく、積算段階での見込みが甘すぎるのではと感じます。事前に市からは、増額要因の一つとして建設当時の配管図が簡素で複雑な配管に伴う作業工程が十分に見込めなかったということもお聞きしました。しかし正確でなくても点検等の機会もあるわけですから、配管が一定規模通っていることなどは把握できたはずです。また今後も大幅な増額補正が常態化することがあれば、工事規模など費用対効果として妥当な金額かという議会でのチェック機能が揺らぐ事態にもなります。将来的には他の事業への影響といった市民サービスの低下にもつながり、予算をより精緻に見込むことが強く求められます。

そこで伺います。

ここまで当初の見込みから事業費が大きく増額となったことをどのように受け止めているのか。また今後事業費の積算体制の強化など精緻化に向けた努力が一層求められると思いますが、今後どのように取り組んでいくのか副市長の見解を伺います。

続いて、第120号議案、八王子市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例設定について伺います。

乳児等通園支援事業は、国事業として法制化された「子どもだれでも通園制度」であり、本市では未就園児すくてく通園事業として市内保育園、幼稚園、こども園のうち14か所で実施しています。対象は原則、保育園等に通園や在籍していない0歳6か月~満3歳未満までの乳幼児で、国は「孤立する子育ての不安に応え、親の就労にかかわらず、すべての子どもの育ちを応援する」としています。すべての子どもは教育を受ける権利があるのと同時に、保育を受ける権利があり、それに必要な費用は公的にみていくというのが世界の流れになっています。また未就園児が多い0~2歳児を中心に発生している虐待による深刻な事案を防ぐ対策を講じることは重要と考えています。しかし、国が進めるだれでも通園制度は保育現場や専門家からも問題点を指摘する声が出ています。

現在市で行っている事業は、都制度を活用して事業者への補助や利用者の負担軽減を図っており、対象児童や時間も拡大されています。しかしこの先も都の制度が継続するかは未定です。また本条例案は、国が示す基準をもとに整備されており懸念する点があります。

一点目は、保育の質の確保についてです。条例案の第24条には職員の基準が示されていますが、支援従事者の数について半数以上は保育士とするとあります。つまり半数を超えなければ、保育士でなくてもよいということになります。国の統計によれば、2004年から2022年の間に全国の保育施設等での事故で亡くなった子どもは228人に上ります。そのうち0歳と1歳が全体の8割であり、そのうちの3割は預けはじめの1週間、50%が1か月以内での事故とのことです。現場の保育士さんの話では、一般的に、初めての環境や人見知りが始まった子どもは保育園では大泣きで、その子に1人の保育士が実質かかりっきりになることも多い。そのうえで不定期にあまり知らない子どもを預かることになれば事故が起きないかより心配だという声を聞きました。資格を持ち、研修を受けている保育士さんでも普段預かる子どもたちの特性やアレルギー等を把握し、事故を起こさないよう神経を使っている環境の中で、保育士資格のない方が見ることが可能な仕組みとなっています。子どもの視点に立っても、安定した保育者や友達との関係性がうまく築けず、不安にさらされます。

そこで伺います。本当に質や安全性が担保できるのかという現場の不安を踏まえ、本事業における質と安全性をどのように確保していくのか市の見解を伺います。

本事業を利用する際には、利用者である保護者と事業者との間で直接契約を結ぶ形となっています。直接契約の中では、何か事業者とのトラブルが発生した際に行政が関与できる余地が大きく制約され、問題があってもその解決は事業者と利用者の責任ということになるとの懸念も示されています。

本事業の中でトラブルが発生した際に行政としてどのように対応するのか伺います。

子どもや保護者にとっても保育の専門家や家族以外の人との交流機会といった子育て環境の整備は必要です。しかし、それには子どもたちにとって安心安全なスペースが確保され、そこに保育士さんなど専門家が配置されることが基本であると考えます。現場からも求められているように保育士さんの処遇改善を図り、配置基準を世界水準に引き上げて、すべての子どもたちの育ちを従来の保育制度、公的保育の下で応援すべきと考えます。

市長に伺います。

従来の保育を拡充して、預ける側も預かる側もともに安心して子どもの育ちを応援する居場所を確保するという国や自治体としての責任をどのように考えているのか伺います

続いて、第121号議案、八王子市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例設定について、ないし第123号議案、八王子市高校生等医療費助成条例の一部を改正する条例設定について伺います。今回、東京都の医療費助成において所得制限が撤廃され、保護者の収入に関係なく18歳までの子どもたちが医療費助成の対象となりました。すでに八王子市では所得制限が撤廃されていますので、医療費助成の対象者はこれまで通りですが、都においても子ども医療費助成の必要性を考慮し、今回の所得制限撤廃につながっています。さらに都内23区および多摩地域の一部自治体においては、通院時の自己負担1回につき200円も撤廃し、完全無償化を実現しています。今回の都の対象拡大によって、市の一般財源からの支出は都の補助割合の変更を考慮しても約6000万円の支出減と聞いています。自己負担の存在は、様々な評価がされているところですが、厚生労働省が2024年に示した子ども医療費の窓口負担が健康状態に与える影響の研究では、窓口負担がある自治体では受診抑制が起こる確率が高い傾向がみられています。

同時に、自己負担に対する負担感は低所得世帯になればなるほど重くなっていくためさらなる対応が必要と考えます。

そこで市長に伺います。子ども医療費助成が果たしてきた役割や効果についてどのように認識しているでしょうか。あわせて本市においても今後、親の経済状況等で子どもの医療へのアクセスを妨げないよう完全無償化を進めるべきと考えますが市長の考えを伺います。

医療費助成を受ける際に資格情報を確認する手段として、これまでは医療証を提示していましたが、今回の条例改正の中でマイナンバーカードでも確認できるようPMHを導入するとしています。このシステム導入においては、医療機関側のシステムを改修する必要がありますが、市内医療機関では現状、約8割がシステム改修できていません。

医療証が必要または不要な医療機関の情報およびシステムエラーが起きた際の対応など保護者や医療機関への丁寧な情報発信ならびに説明が必要となりますが、この点どのように対応していくのか伺います。

続いて、第125号議案八王子市高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例設定について伺います。八王子市高齢者在宅サービスセンター条例の第一条には、センターの設置目的として、介護保険法に基づく要介護認定又は要支援認定を受けた者及び身体が虚弱等の高齢者に対し、通所介護等のサービスを提供し、もって高齢者等の福祉の増進を図るためと示されています。一方で、市は民間の通所介護事業所が増加しサービス供給が需要を上回る状態となっていることから長沼及び石川の高齢者在宅サービスセンターを廃止するとしています。しかし、これまで利用してきた方からは、慣れ親しんできた施設がなくなることでの不安や新たな民間施設を探す負担についての声が寄せられています。

そこで、地域で介護を必要とする方やその家族にとって高齢者在宅サービスセンターがこれまで果たしてきた役割をどのように認識しているのか伺います。

八王子市高齢者計画・第9期介護保険事業計画では、今後、高齢者在宅サービスセンターについては通所介護から小規模多機能施設に順次転換していくとの方針が示されています。また整備目標も4施設としていますが、小規模多機能には事業者にとっても利用者にとっても様々なハードルがあります。転換自体も容易ではなく、実際に今回廃止を予定しているセンターも市は当初、小規模多機能に変更していく計画でしたが、果たされていません。市はすでに小規模多機能施設への転換方針自体も変更しており、残る高齢者在宅サービスセンターについても今後どのようにしていくのか方向性が不透明です。

またサービス内容について、高齢者在宅サービスセンターには、椅子ごと入れるお風呂や寝たまま入れるリフトつきのお風呂といった設備があり、近隣の民間事業所で同等の介護サービスが提供されるのかといった懸念もあります。移動も容易ではありません。またシルバーピアに住む高齢者に対する見守りについても石川、中野、長房では併設されているサービスセンターを運営する事業者の職員が担当しています。こうしたサービスや機能はセンター廃止後どうなっていくのかという懸念があります。

そもそも民間での供給が需要を上回っているための廃止と説明されていますが、民間を取り巻く環境も厳しい状況です。通所介護施設を含め介護施設の倒産件数が高水準であり、東京商工リサーチの調査では2024年度デイサービスなど通所短期入所事業での倒産件数が前年度比34,1%増の55件で2022年の72件に次ぐ過去2番目の多さとなっています。仮に今サービスセンターを利用している方が全員、他の民間事業所に移ったとしても、今後も継続してサービスを受け続けることができる保障はありません。福祉は本来、営利ではなく公の役割として担うべきであり、民間事業者の厳しい状況を鑑みれば、地域での安定した介護サービスの提供や質の確保に向けて、公設の介護施設は今後一層重要となっていきます。

そこで伺います。

事業所の職員が担当している見守り機能は今後継続されるのか、そして廃止後、民間に介護サービスをゆだねて同等の介護サービスを担保できるのかという懸念についてどう考えるのか。高齢者在宅サービスセンター全体の今後の見通しと合わせて認識を伺います。

最後に、第126号議案、八王子市老人憩いの家条例を廃止する条例設定について伺います。今回廃止が提案されている恩方老人憩いの家は、恩方事務所2階に設置され市内在住の60歳以上の方を対象に、サークル活動やカラオケに使える部屋の貸出を行い、浴室などもあります。教室やサークル活動における受講料などを除き無料で利用できます。市は、高齢化率の上昇や民間サービスの充実等、施設設置当時から社会環境が変化していることや費用対効果などの観点から恩方老人憩いの家を廃止するとしています。

この間も施設のありかたについて、地域関係者や利用者との意見交換やアンケートを実施していますが、そこで寄せられた声と対応について伺います。

社会福祉審議会の答申では、施設運営を終了することが望ましいという結論としつつも、外出機会や人とのかかわりが少なくなることで要介護や認知症などの健康リスクが高まるなど施設廃止に伴う影響やリスクを考慮して、代替措置の必要性を併せて指摘しています。これまでも民間サービスがあることなどを理由に、市施設の入浴施設などが廃止されています。しかし、経済的に困窮している方は近隣に類似の民間施設があっても容易に利用できません。また高齢化しているからこそ、周辺に同等のサービスがあっても、そこまで遠いため行きにくいということが答申の中で市民の声として示されています。そのため答申では民間サービスを利用する際の補助や交通手段の確保といった検討が必要としています。

恩方老人憩いの家の廃止によって、身体的、経済的な理由から健康維持や社会参加につながるサービスへのアクセスを阻害しないよう市として対応すべきと考えますが副市長の見解を伺います。

市内各施設は、団体個人問わず利用者同士のつながりといった「生きがいの場」となっているのと同時に、健康寿命の延伸にも資するといった単純な費用対効果でははかれない効果があります。高齢者を対象にすれば、当然、地域に限定し密着したサービス提供となります。また、民間サービスは今後もさらに充実し、展開されていくことが予想される中で、民間がサービス提供しているからという理由では、この先も公設のレクリエーション施設はなくなってしまいます。その際に、最も影響を受けるのは経済的・物理的に制約のある市民です。こうした市民がこの先も公共サービスから遠のき、地域での生きがいの場所が失われていくことは、公共の福祉の増進という自治体が負う責務から考えても認められないものだと考えます。そして場所やサービスの提供を市民や地域だけにゆだねても、担い手がいる地域といない地域で地域間格差が生じます。

そこで伺います。恩方老人憩いの家をはじめ地域コミュニティの創出やフレイル予防や健康寿命の延伸に資する社会参加の場を確保するという「公の責任」をどのように考えているのか市長の見解を伺います。

以上で代表質疑を終わります。