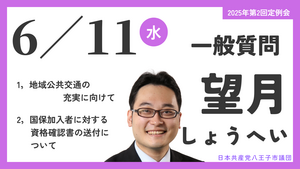

2025年第2回定例会本会議|一般質問|2025年6月11日 望月しょうへい

【一問一答方式】

1.地域公共交通の充実に向けて

(1)市内公共交通を取り巻く現状と今後

(2)地域ニーズを踏まえた移動手段の確保について

(3)沿線住民の悲願である多摩モノレールへのシルバーパス適用に向けた働きかけ

(4)バス待ち環境の向上に向けた取組

2.国保加入者に対する資格確認書の送付について

(1)本市の現状

(2)マイナ保険証移行や更新に伴うトラブルや混乱

(3)国保加入者全員に資格確認書を送付することへの考え

日本共産党の望月翔平です。通告に基づき一般質問を行います。

1.地域公共交通の充実に向けて

初めに地域公共交通の充実に向けて順次伺います。昨日も複数の議員から地域交通の課題、移動手段の確保について質問がありました。それだけ地域や世代問わず切実な要望が出ているのだということを改めて受け止めなければならないのだと思います。ご承知のように、市内においてもバスダイヤの減便や廃止により地域の足に影響が出ています。市民からの切実な要望を受け止め、地域の足を今後どう守り、充実させていくのかが自治体としても問われています。

まず初めに市内公共交通の現状、そして廃止、減便が出ている要因についてどう認識しているのか伺います。

(市の回答)

現状としましては、全国の自治体同様にバス路線は年々減便されており、本格的に減便が始まったとされる令和5年度からの減便率は、令和4年度比で約1割となっております。その要因については、路線バス運行事業者からは2024年問題に伴う「運転士不足」が主な要因との報告を受けております。

運行本数が約1割減少しており、まさに厳しい状況です。既存の交通手段も巻き込んだ新たな交通体系をしっかり考えていかなければならないと思います。現在市における交通空白地域への取組として二つ事業を展開しています。コミュニティバス「はちバス」の運行と住民主体で運行する「地域交通事業」です。

そこで伺います。

はちバスおよび地域交通事業の現状から市として各事業の課題をどう捉えているのか伺います。

(市の回答)

はちバスに関する課題については、利用者の視点に立った更なる利便性の向上や交通不便地域への対応とともに、経営改善に向けた収支率の改善などが挙げられます。

一方、地域交通事業については、各地域の移動需要を捉えた効果・効率的な運行により、事業継続を図っていくことなどが課題となっています。いずれも複合的な課題に直面しており、これら課題に対し、持続可能な交通ネットワークを再構築していくことが必要と認識しています。

地域交通事業については以前も指摘したと思うのですが、地域交通事業は3地域から展開が広がっていません。自治体だけでなく、住民やNPO、社協といった様々な主体が地域の足の確保に関わることは否定しません。しかし今の地域交通事業のように市がサポートするとは言っても、住民が事業者との調整や地域の合意形成を図り運行に責任を持っていくというのはかなりハードルが高いわけです。こうした事業の在り方も考えていくべきだと思います。

また答弁でもありましたが、高齢化の進行とともに今、若い世代でも車を持たない方が増えている中で交通空白地域だけでなく不便地域への対応がますます求められています。私が住んでいるニュータウン地域では、はちバスも運行していません。しかし全体として、民間バスの便数が少ないといったことから地域ニーズにこたえられていません。駅までの坂道が厳しいなど移動困難な方もいます。

こうしたことから、はちバスの運行を求めるニーズがニュータウン側でもさらに高まっていますが、はちバスの路線拡充について市の見解を伺います。

(市の回答)

はちバスは、交通空白地域にお住まいの皆様の移動手段として定着しており、地域の拡大は移動手段の確保という観点からは効果があると考えております。 しかし、現行の運行体制においては、運転士の確保や運行経費の増加といった課題を抱えており、現行方式での路線拡充は困難な状況にあります。

市内交通の現状は厳しい、しかし路線を拡充するには財政的な課題だけでなく「運転手不足」が根本的な課題になっていきます。交通システム論を専門にしている近藤こういち立命館大学教授は運転手不足の根本原因として、三つの課題を挙げています。一つは先ほどもあった2024年問題による人手不足。二つ目は、業務の複雑化など厳しい労働環境。そして三つ目は前の二つにも関連しますが、路線バス事業の低収益性による労働条件の悪さです。厚労省が発表している令和5年度賃金構造基本統計でも、全産業平均が年間労働時間2136時間、年間給与506・9万円に対し、バス運転士はそれぞれ2364時間、453・2万円と示されています。労働時間は230時間多く、賃金が50万円低いという状況です。実際に、先日、党として企画した交通問題のシンポジウムでバス運転手の方にも話を伺いました。2000年代、小泉政権の前後で乗り合いバスやタクシーなどで新規参入規制の緩和が進み、競争原理が強まる中で分社化などバス運転手の処遇が悪化した。出社時間も毎日、分単位で変わり過酷な労働環境に賃金が見合わない中で退職者も多く、若い人もなかなか入らないといった切実な現状でした。今日の運転手不足は、まさに政治の責任によるものが大きいと感じています。

この前提に立って、今後の公共交通に関連して伺います。

昨年12月にわが会派の市川議員からの一般質問の中で公共交通の目指すべき姿について、市からはこのような答弁がありました。バスやタクシー、鉄道などに加え、地域が主体となって運行する地域交通や、民間事業者によるシェアサイクル等、様々な輸送資源を効果的に活用する取組を今後もさらに進め、移動しやすい交通環境の実現を目指していきたいということです。しかし、先ほど来確認しているように市内交通の柱である民間バスにおける減便や路線廃止の要因には運転手不足が挙げられています。公共交通を守り充実させていくためには、まず運転手さんの処遇改善をはじめ運転手不足解消に向けた支援を考えていかなければならないと考えますが市の考えを伺います。

(市の回答)

路線バス運行事業者においては、既に給与改善や雇用延長、運転に必要な大型2種免許の取得支援など、運転士確保に向けた様々な取り組みを実施しております。八王子市としては、バス運転士の負担軽減や運行効率化にも資するDX技術導入として、自動運転バスの導入支援を検討しております。

今はグループ企業を擁する大手私鉄系のバス事業者も採算性を独自に求められて苦しい状況です。小規模になればなるほど経営努力は限界に達しています。自動運転も課題は山積みで、将来的に社会実装されるにしても市民が求めるスピードには導入が追い付きません。運転手不足解消に向けた抜本的な対策から行政も目を背けてはいけないと思います。一つのヒントになりえると感じているのが、岡山県を中心に交通関連事業などを展開する両備グループの取組です。乗務員の中途採用を1年で200名採用することを目標に、採用活動に力を入れています。プロモーションにも力を入れていることもありますが、岡山県の全産業平均より100万円アップの年収を目標に基本給の大幅引き上げを実施しています。こうした取り組みから、200名の採用枠に1054名の応募があったそうです。そして同業他社との奪い合いということでもなく、実際に採用した方216名のうち約8割は他業種からの転職だったとのことです。企業努力の一つの事例ですが、いわゆる2024年問題を見据えて処遇改善に取り組んできた継続的な取組が効果を出しており、運転手不足解消に向けた大きなヒントであるとも感じています。運転手確保に向けた抜本的な取組を民間まかせにせず、地域にとって必要な路線を守るため処遇改善も一つの条件にしながらバス事業者への公的支援を行うなど市としても国や都と連携して進めていくべきです。

また、広い市域の中で地域ごとのニーズに柔軟に応えていくためには、民間バスやはちバスだけではカバーできません。はちバスの現状は、交通空白地域と交通空白地域を結ぶ形で運行しているため、運行内容が遠回りであったり2時間に1本のダイヤであったりと非効率的です。

私たち会派は昨年、秋田県仙北市に視察してきました。そこではJR、バス、タクシー事業者、そして市が協力してデマンド交通を運行しています。

八王子市においても考え方のひとつとして、地域ごとに交通圏域を設定し、地域のニーズを把握しつつデマンド交通の導入を検討していくべきと考えますが市の見解を伺います。

(市の回答)

デマンド交通については、先行自治体における導入効果や運行経費を含めた八王子市への適用条件について、調査研究を進めているところです。

はちバスの運行経費やデマンド交通の導入など地域の移動手段の確保には、市の努力とともに国や都の財政支援が必要です。財政支援の要望をさらに強めていくべきと考えますがいかがでしょうか。

(市の回答)

国に対する更なる財政支援の要望については、八王子市の実情に加え、全国的な実情も踏まえ行ってまいります。なお、東京都は、都全体の状況を踏まえ「持続可能な地域公共交通実現に向けた支援」としての補助金を創設しており、まずは、この制度を確実に活用し、地域交通の充実を図ってまいります。

実情は冒頭確認したように、市内公共交通は厳しい状況であり、それは全国でも同様です。都のコミュニティバス運行経費に対する補助は現状、新しいルートを拡充しても3年間です。こうした実情を踏まえ、国や都に強く財政支援を求めるべきです。

続いて、多摩モノレールへのシルバーパス適用についてです。

この件については、小池都知事も2024年7月5日、X上で知事選の公約の一つとして掲げました。その投稿の中には、住民の皆様の悲願でもあった多摩モノレールを「シルバーパス化」させます。とあります。私たちのもとにも鹿島松が谷にお住いの方など沿線住民を中心に長年要望が寄せられており、共産党都議団も都やモノレールへの要望を重ねるとともに条例提案を行っています。松が谷地域においてもバス路線の廃止といった影響があり、モノレールの運行にあたって街道沿いのバス路線も大幅に縮小されたという経緯もお聞きしています。地域の重要な交通手段として多摩モノレールがあります。

本市も沿線自治体として、都に早期適用を求めるべきと考えますが市の見解を伺います。

(市の回答)

多摩都市モノレールに対するシルバーパスの適用については、既に「高齢者施策全体を総合的に議論する中で検討する」との考え方が示されておりますので、適切な時期に適用されるものと考えております。

待ちの姿勢では不十分です。市長は多摩都市モノレール株式会社の非常勤取締役でもあるわけですから、市民の利便性向上のため積極的に都に声を上げていただきたいと思います。

続いて、バス待ち環境の向上について伺います。

このテーマについても2023年の予算特別委員会にて取り上げましたので、今回は2点だけ伺います。

これまでにお話ししているように、バスダイヤの減便の影響から、高齢者を中心にバスに乗り遅れたくないとの思いから早めにバス停へ向かい、杖で支えて立っていたり、座れる場所を探して待っているといった市民の状況があります。2023年3月の予特にて、当時の駒沢副市長からは昨今の社会的なニーズを見据えたとき、こうした環境整備は一層求められるものと認識しているところでございます。今後とも、他市の事例などを参考にしながら、さらなる設置促進に向けて努力していくとの答弁がありました。その後の取組状況について伺います。

(市の回答)

バス事業者とは、バス待ち環境の改善について、継続的に協議を行っており、広告収入を活用した上屋の設置など、順次、設置可能箇所への整備を進めております。設置にあたっては、歩道上における安全性確保などが前提となりますので、引き続き、設置に向け事業者との協議を進めてまいります。

国土交通省の資料でも、またバス会社からの回答においてもバス停のベンチや屋根の設置について財政的な課題や維持管理についての協力が必要といった課題が挙げられています。以前もお伝えしましたように、近隣自治体でも屋根やベンチ設置に対する補助金創設など具体的な取組で設置を促進している自治体があります。こうした取り組みを八王子市でも進めるべきと考えますが、副市長の見解を伺います。

(市の回答)

バス待ち環境の改善は、利用者の快適性の向上だけでなく、福祉・防災・交通政策としても必要な取組みと認識しております。これまでも、他市の事例なども踏まえ、商業施設などといった民間事業者との協議による整備なども検討してまいりましたが、引き続き、設置促進に向け、バス事業者など関係機関との協議を進めてまいります。

バスを利用したくても利用しにくい。待てないからタクシーを使わざるを得ないという方もいます。今回はバス待ち環境の向上という視点から述べましたけれども、バスなどを利用したい市民が利用しやすい環境を考えていくことは、一つの課題だけでなく副市長の答弁でも触れられていましたから細かくは言いませんが、まさにまちづくりの観点にもつながる問題だと思います。また財政的な問題に加えて、バス停にベンチを設置したくても基準上できないといった課題もあります。道路の安全確保とのバランスを考えつつ、市や事業者だけでは解決できない問題も出ています。国や都にも必要な対応を求めながら、バス待ち環境向上に向けて取組を進めていただきたいと思います。

2.国保加入者に対する資格確認書の送付について

次のテーマに移ります。

国民健康保険加入者全員に資格確認書の送付を求めて伺います。ご承知のように、昨年12月2日以降従来発行されていた保険証の新規発行が停止され、マイナ保険証への一本化が実施されました。しかし突如発表されたこの方針に制度は追いつかず、国民も取り残され様々なトラブルが発生しています。世論の反発もあり、政府の方針は二点三転し、資格確認書の交付は申請に基づくとしていたものを現状は当面の間ということですが、マイナ保険証を持っていない方には申請によらず交付すると方針を変更しました。そのため現在は、マイナ保険証、そして有効期限まで使用可能な従来の保険証、資格確認書が混在しています。結局、マイナ保険証に一本化した以降も利用率は上がっていません。

そこで本市における国保加入者のマイナ保険証への登録状況及び利用率の現状はどうなっているのか伺います。

(市の回答)

デジタル庁発表の令和7年2月時点になりますが、登録率は61.6%、利用率は28.0%となっております。

市内の国保加入者でみても2月時点で3割いかない状況です。全国でも同様です。厚労省の発表では、今年3月時点で利用率は27.26%で、2月の26.62%から0.6ポイントしか上がっていません。利用率は低迷したまま、ほぼ横ばいで推移しています。

利用率が上昇しない要因は様々あると思いますが、市として利用率が上がらない状況をどうとらえているか認識を伺います。

(市の回答)

国や都の平均を超える利用率ではありますが、医師会、歯科医師会、薬剤師会にも協力を依頼し、利用率のさらなる向上に努めてまいります。

マイナンバーカードを持たない、もしくはマイナ保険証へ登録しても利用しない根本的な原因には制度への不安や不信感があります。現実に、マイナ保険証移行や更新に伴うトラブルや混乱はいまだに全国の医療機関で発生しています。全国保険医団体連合会、以下保団連といいますが、保団連が5月8日に発表した調査結果によると、回答した9741の医療機関のうち9割の医療機関で何らかのトラブルが発生しているとの結果が出ています。そのうちの8割の医療機関は従来の保険証で資格確認を行っています。マイナ保険証への一本化に現状が追い付いていないことは明らかであり、事務の効率化どころか医療機関においてもトラブルや問い合わせなどの対応で業務に支障が出ているといった報道も目にしています。

こうしたことから、市内医療機関においてもマイナ保険証一本化移行後もトラブルが発生していると推測しますが、この点について市が把握している状況をお示しいただきたいと思います。

(市の回答)

氏名に外字が使われている方が正しく表示されない、加入手続き直後に受診された場合に資格情報を確認できない、といった事例を把握しています。

この間、ずっと同じようなトラブルが続いていて、終わりが見えない状況です。こんなトラブルが続いている中でマイナ保険証へ一本化していいのかと考えますが、先ほど紹介した保団連の調査でも、今答弁にあったように名前が正しく表示されないが最多となっています。同時に、今回の調査結果の特徴として保団連が述べているのは、マイナンバーカードや電子証明書の有効期限切れが約3割にあたる3023の医療機関で発生しており、昨年の調査から大幅に増えたということです。今年度は、マイナンバーカードが普及した2015年から10年にあたり有効期限が到来します。そして、もう一つの有効期限である電子証明書の5年という期限も到来する周期にあたり、更新に関連する負担や混乱が急増するのではという懸念が出されています。2025年問題という言葉も出ているくらいです。また、マイナ保険証はそのいずれかの有効期限が経過したあと3か月を過ぎてもなお、更新手続きがされなければマイナ保険証として使えなくなります。市から更新件数について資料を出してもらいました。昨年度の実績では、マイナンバーカード本体の更新が8931件。利用者用の電子証明書の更新件数が4万864件で合計4万9795件でした。今年度は、見込み含めての数字になりますが、カード本体の更新が6万1309件。電子証明書の更新が6万5626件で合計12万6935件となります。昨年度と比較して更新件数は2.5倍を超えます。来年度も併せて12万件以上、再来年度も9万6000件以上の更新を見込んでいます。この件数すべてが国保加入者ではありませんが、それだけ多くの方の更新が本市でも控えていること。そして登録の確認作業、または失効に伴う資格確認書の交付作業が発生することは明らかです。このような状況下で、正確かつ迅速に登録状況の把握とともにもれなく必要な方へ交付することが求められるわけですが、リアルタイムで国保加入者全員の登録状況を把握できないことが、以前の答弁でも明らかになっています。つまり、マイナ保険証の失効後、市が把握してから被保険者の手元に資格確認書が届くまでのタイムラグが生じる可能性があるということになります。この時の答弁では、資格確認書の送付のタイミングにより、医療機関の受診に支障が出ないよう国に対して要望してまいります。との答弁でした。

確認いたしますが、その後リアルタイムでの資格登録ができないという課題は改善されたのか伺います。

(市の回答)

国民健康保険東京都市協議会から都を通して国に要望はあげておりますが、現在のところ改善策は示されておりません。

この点を確認したのは昨年9月です。一年近くなっても課題は取り残されたままでマイナ保険証の利用だけが促進される現状は到底納得できません。こういう現状への不信が、マイナ保険証の利用率低迷にもつながっているのではないでしょうか。

重ねて伺いますが、リアルタイムで資格登録ができないと保険診療が受けられないリスクがありますが、市はどのように考えているのか伺います。

(市の回答)

マイナ保険証の紐づけが済んでいる方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証でない方には資格確認書をお渡ししておりますので、保険診療が受けられなくなることはないと考えております。

現実には、マイナ保険証しかもってきていない。またはその逆で資格情報のお知らせしか持ってきていないということで窓口負担やトラブルが起きています。国も重層的な体制を組んで保険診療が受けられないということがないようにしていると説明していますが、医療機関の対応も追いつかず、いったん全額負担や受診できないといった状況も全国で出ています。そもそも、リアルタイムでマイナ保険証の失効が確認できなければ、常に自治体がすべての国保加入者のマイナンバーカードおよび電子証明書の失効期間をはじめマイナ保険証の登録状況を把握していなければならず、都度確認と交付作業が発生します。まずは一斉に資格確認書を交付すれば効率的であり、マイナ保険証にトラブルが起きても資格確認ができます。副市長は以前、新たな事務負担についての認識を伺った際に、今後につきましては、引き続き国や東京都の動向を注視しながら、国等への要望を含め、適宜適切に対応していくと答弁しています。

マイナ保険証一本化移行後も解消していないリスクや負担について、今こそ国へ改善の要望をするべきだと考えますが、副市長の見解を伺います。

(副市長の回答)

マイナ保険証にかかわる懸念については、国等の動向を見ながら、今後も適切に対応してまいります。

また、事務負担の軽減や費用負担に関しましては、引き続き東京都市長会を通じ、要望を行ってまいります。

資格情報のお知らせは先ほど述べたようなトラブルが起きています。そして資格確認書は単体で受診可能ですが、資格情報のお知らせは、お知らせを単体で持っていってもマイナ保険証とセットでなければ保険診療は受けられません。通知の内容は一緒でも運用が違う。こうした違いもトラブルのもとになっています。

制度の複雑さや解決していない様々な問題、そしてこれらに対応する行政の事務負担を総合的に考え、安心して保険診療が受けられるようにしようと自治体独自の動きが起きています。具体的には、渋谷区と世田谷区はマイナ保険証の有無にかかわらず、国保加入者にも一斉に資格確認書を送付する方針を示しています。また国自身も、75歳以上の方にはマイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書を一斉交付するとしています。また、世田谷区の保坂区長は先月の記者会見で、新たな制度について理解が浸透しているとは言い難い。保険に入っているのに、保険診療を受けられないケースは避けなくてはならず、極めて合理的な判断だと思う。マイナ保険証を持っている方はもちろん活用してもらって結構だ。とこう述べたそうです。渋谷区も「『マイナ保険証』の普及を推進する立場に変わりはないが、システムトラブルの懸念もあることなどから総合的に判断した。」とのことです。マイナ保険証の推進に反対か賛成かという基本的な認識に関係なく、国保加入者にも一斉交付することはマイナ保険証に関するトラブルや利用率が低迷している状況では必要な判断だと思います。本市も同じです。

市長は日頃から市民の安心安全を強調して市政運営を行っています。市民の不安とリスクにどう自治体が対応していくのかが問われています。今回のマイナ保険証に関連する様々な問題は現実に起きていることです。以前、市長はマイナ保険証には大きなメリットがある。と答えられています。しかし最優先しなければいけないのは、メリットがあるかないかではなく、市民が安心してきちんと保険診療が受けられる体制を確保することだと思います。それが国や自治体に課せられた義務です。国も事務連絡通知を5月30日付で出して全員一律で資格確認書を交付する状況ではないとしていますが、一斉交付を禁止する法的な根拠はありません。そして厚生労働大臣も6日の衆院厚生労働委員会で、「自治事務なので、自治体の判断」と国保加入者全員へ一斉交付することを事実上容認しています。国保における資格確認書の交付権限は八王子市にあります。この点をもう一度考えて、本市においても国保加入者全員に資格確認書を送付すべきと考えますが市長の見解を伺います。

(市長の回答)

国民健康保険法第9条2項などに規定いたします「資格確認書」いわゆる健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード、これをお持ちでない方に、国民健康保険法施行規則などに基づき交付することが規定されております。お尋ねの国民健康保険法の被保険者の全員に当該資格確認証を送付することにつきましては、被保険者および市内医療機関等に支障や混乱が生じないように関係法令等に基づき引き続き適切に対応してまいります。

市長に答弁いただきましたけれども残念ながら納得できるものではありません。法的にも市町村の判断で一斉交付することは禁止されていません。トラブルなく保険診療が受けられるよう、効率的な運用のためにも資格確認書を一斉交付すべきと強く求めて私の一般質問を終わります。